皆さんは鹿沼市が昔、鹿沼町だった事を知っていますか?

こちらの刻印を見ると、栃木県鹿沼町と書いてあります。

この刻印はある場所にあったもので、今回はこちらをヒントにいろいろ探ってみたいと思います。

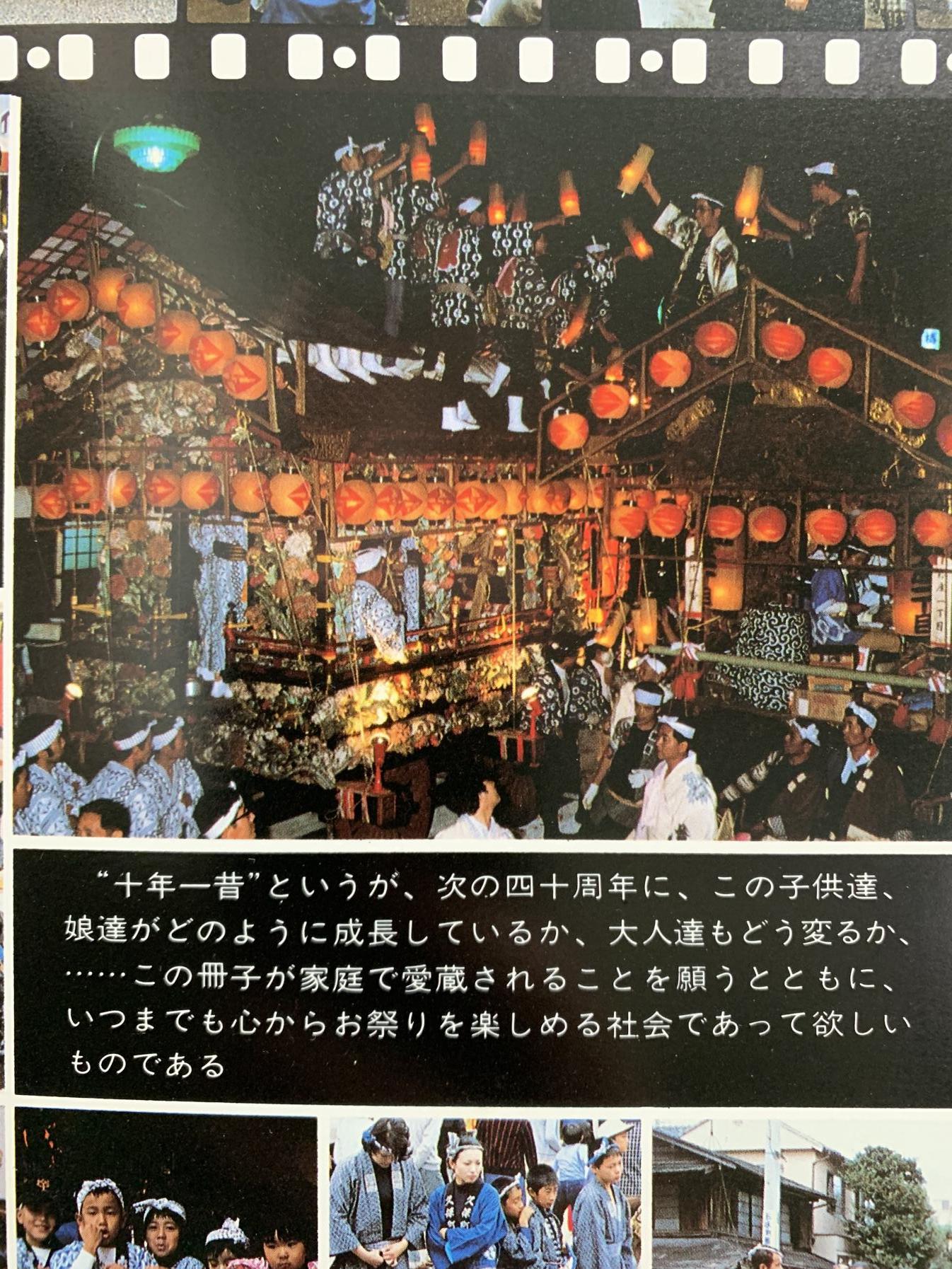

この取材した日は、2022年10月9日(日曜日)、本来ならば"鹿沼秋まつり"が開催されている日でした。

しかし、残念ながら今年も開催は見送られ、4年連続中止となりました。

理由は、3年前の台風19号の影響と近年の新型コロナウイルスの影響です。

▲写真は6年前の秋まつりです。

実は私も、秋まつりには2度参加しています。

6年前に日吉囃子保存会に入会し、初めて麻苧(あさう)町の彫刻屋台(以下、屋台)に乗せていただきました。

各町内の屋台には決まったお囃子が乗っていて、麻苧町の屋台には日吉囃子が乗っています。

屋台に乗った時は、それはそれは嬉しくて、太鼓を叩きながら見える他の町内の屋台や観客の風景に感動したのを覚えています。

残念ながら2度秋まつりに出た以降は、中止が続いています。

しかし今回、そんな中止の時だからこそと、麻苧町の方達が屋台を解体しメンテナンスするという事で、解体作業の様子を取材させていただきました。

私も秋まつりに出た事があるとは言えども、知識などは初心者同様のため、一市民の目線から取材記事を書きたいと思います。

まず、屋台は日頃"屋台蔵"に収蔵してあります。

鹿沼市内ではこのような屋台蔵が所々にあります。

市内を歩いたり、車で走っていると見かけたりするので、ぜひ見つけてみてください。

今回取材した麻苧町の屋台蔵は、まちの駅 新・鹿沼宿の芝生広場近くにあります。

お祭りの時以外は屋台蔵が開いている事はあまりなく、このように開いていると心躍ります。

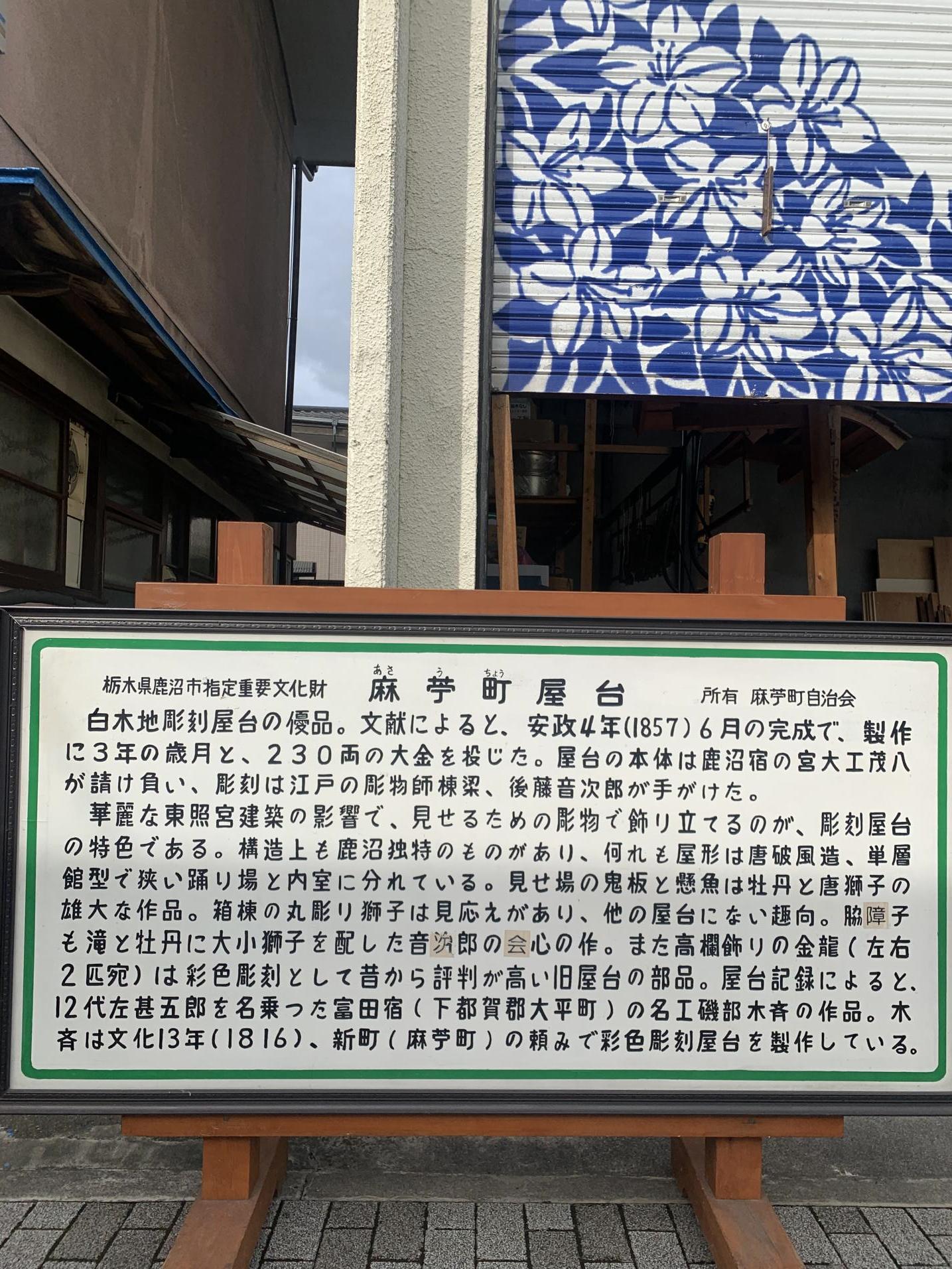

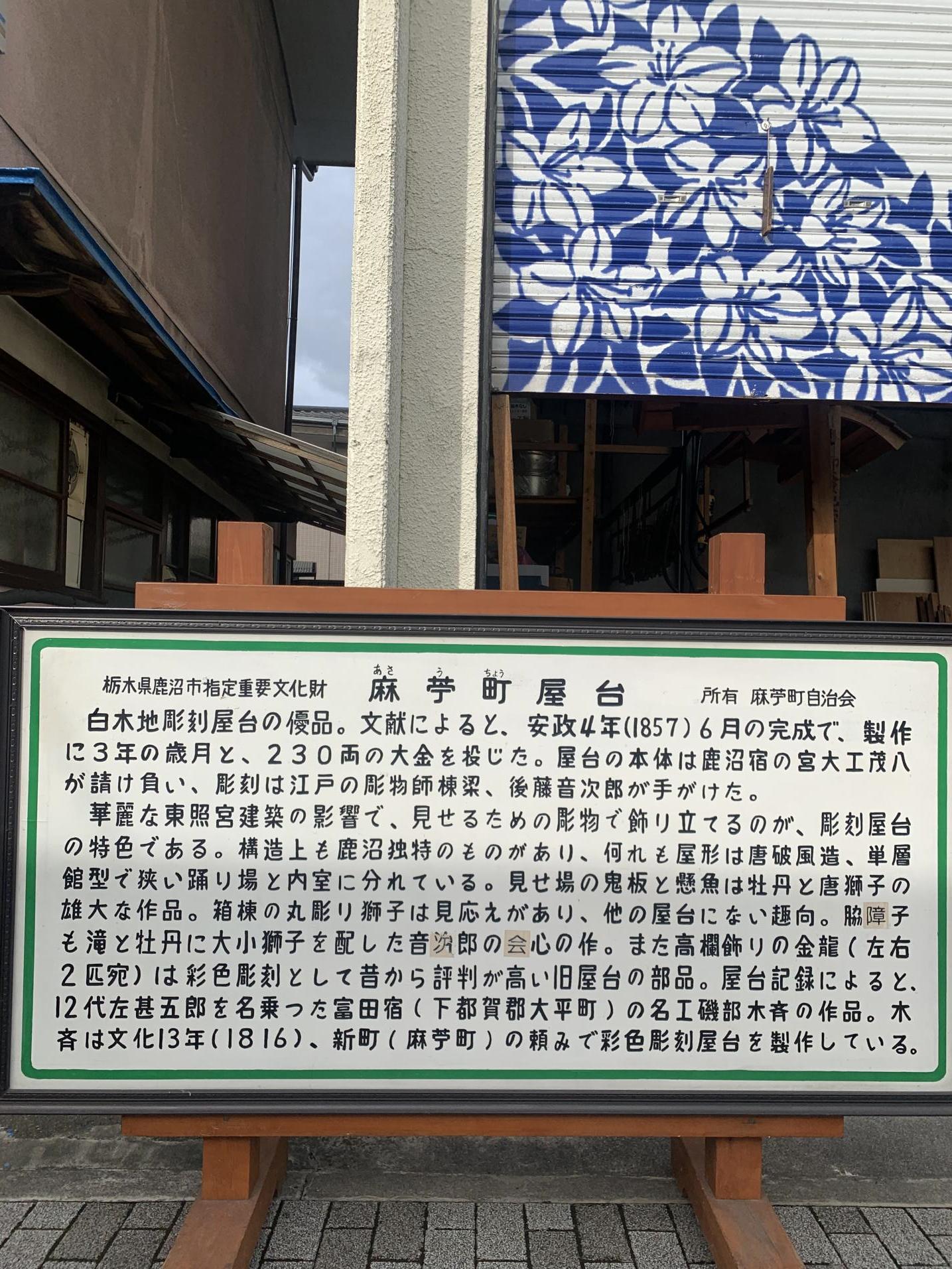

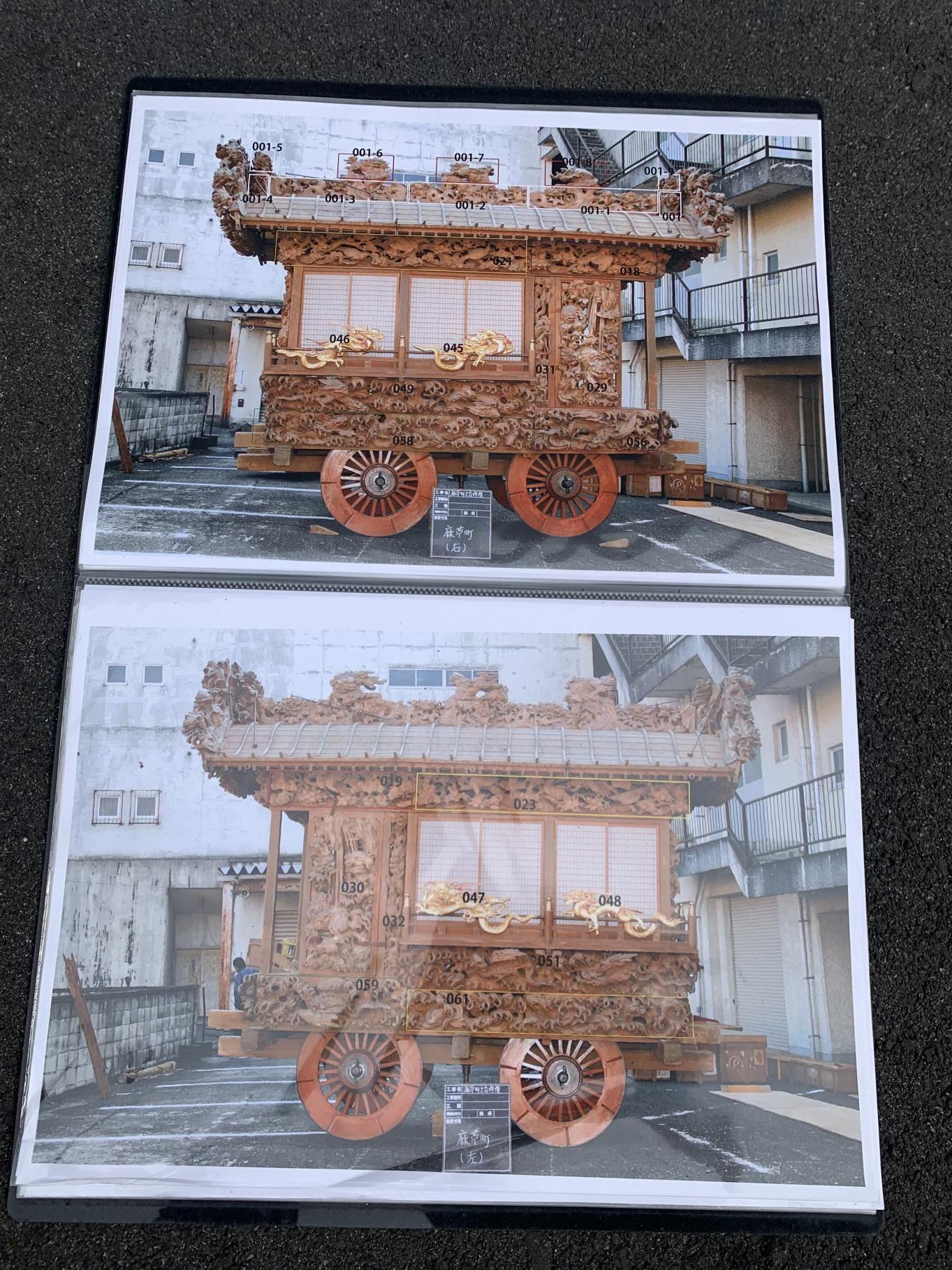

こちらは麻苧町屋台についてです。

私もよく読んだ事がなく、 『鹿沼彫刻屋台は日光東照宮の修繕のために集まった宮大工の方達の弟子が宿場町だった鹿沼に残って作ったもの』とあやふやな知識しかないため、 この機会に麻苧町屋台について、お祭りに詳しい麻苧町の方たちに、屋台解体と共に屋台の事を聞いてみました。

それでは、さっそく屋台解体作業について、ひとつひとつ順を追って取材したいと思います。

最初に、屋根にある金具などを取る事から始めます。

次に、彫刻を外していきます。

麻苧町の屋台の屋根には獅子が3匹います。

まずは、1匹を外しました。

外した彫刻の裏側には、どの位置か分からなくならないように、名前が書いてあります。

屋根の一番前の獅子だと言う事が分かります。

(屋根部分は約12~13年前に修復しているそうです。)

3匹外して並べた状態です。

屋根に登らないと近くで見られない獅子も、こうやって目の前で見る事が出来るのは貴重です。

次に、下にいる人達で屋台の側面の彫刻を外し始めました。

こちらは、"金龍"です。

長くお祭りに携わっている麻苧町の大野さんにお話を聞いてみました。

この金龍は昔、麻苧町(鹿沼新町だった頃)の屋台に付いていたそうです。

その屋台を明治6年に 宇都宮の白沢南に売る際に、金龍だけを外して売り、新しく作った屋台の高欄にその金龍を取り付けたそうです。

その新しく作った屋台とは、現在の麻苧町の屋台です。

新しい屋台は江戸時代の安政4年(1857年)に作られているので、実に165年前の屋台なんですね。(2022年現在)

日吉囃子保存会の石島会長によると、

明治6年に白沢南に売るまでは、麻苧町は屋台を2台所有。

昔は屋台を2台所有していた町内が少なくなかったそう。

どこに2台並べて屋台を置いたのか聞いてみると、昔は屋台蔵がなかったので、屋台の形で置いていた訳ではないそうです。

すべてバラして箱に入れてあり、お祭り前日に組み立て、お祭りが終わったらまたバラして箱に入れたとのこと。これには、すごくびっくりしました。

手間がかかって大変だっただろうなと思いましたが、もしかしたらこの作業も昔の人は楽しみだったのかなとも思いました。

手間暇惜しまないイメージがあり、そんな所をとても尊敬します。

ここでまた 大野さんに、麻苧町の屋台しかない珍しい彫刻を教えてもらいました。

犀(さい)の彫り物です。

この彫り物は、日光東照宮の本殿にある彫刻の犀を真似て掘られたのではと言われているそう。

犀は火の神様でもあるそうです。

お祭り初心者の私は、犀は何の動物か聞いたところ、麻苧町の屋台にある彫刻は大体が架空の動物だとの事。たしかに、龍や獅子も架空(伝説)の動物でした。

外した彫刻の写真は、このあと詳しく掲載したいと思います。

また金龍に戻ります。

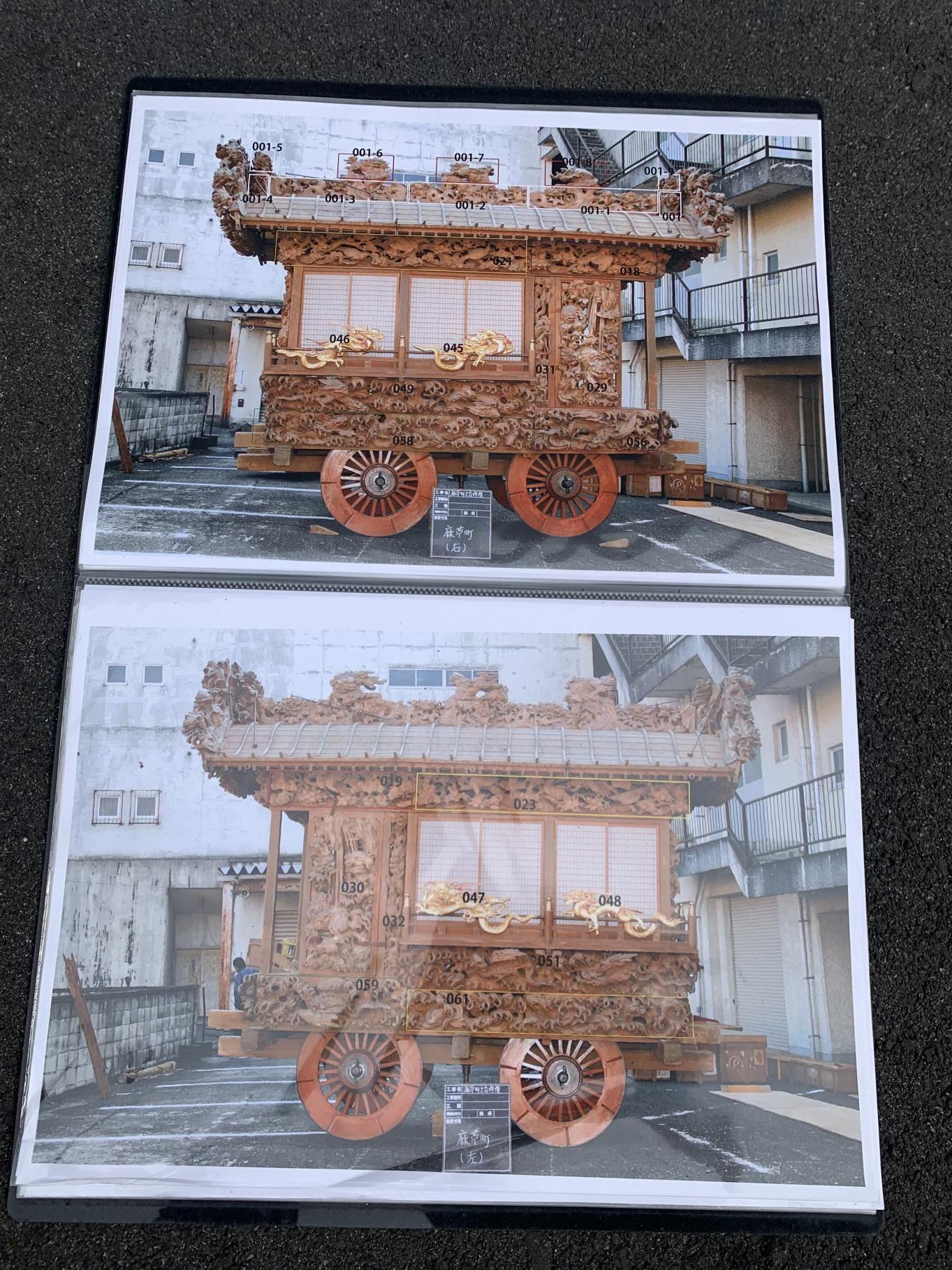

外した金龍には番号を貼って、分かるようにします。

図面の番号と同じ番号です。

次に、写真撮影です。

解体した彫刻などの記録本を鹿沼市で作るそうで、

市の職員の方が撮影していました。

写真は金龍ではありませんが、このようにひとつひとつの彫刻全部を写真に撮っていました。

この作業も大変そうでした。

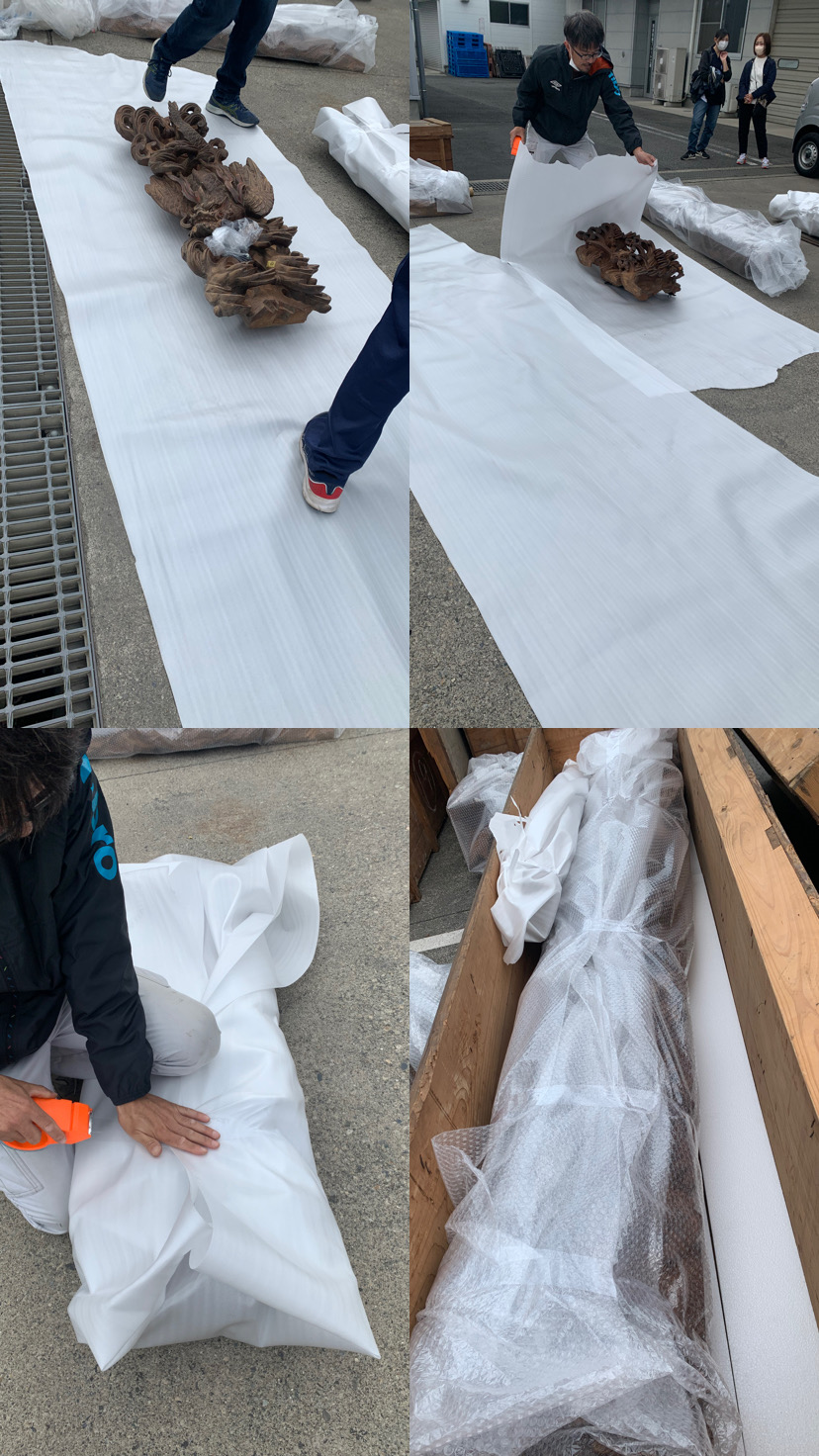

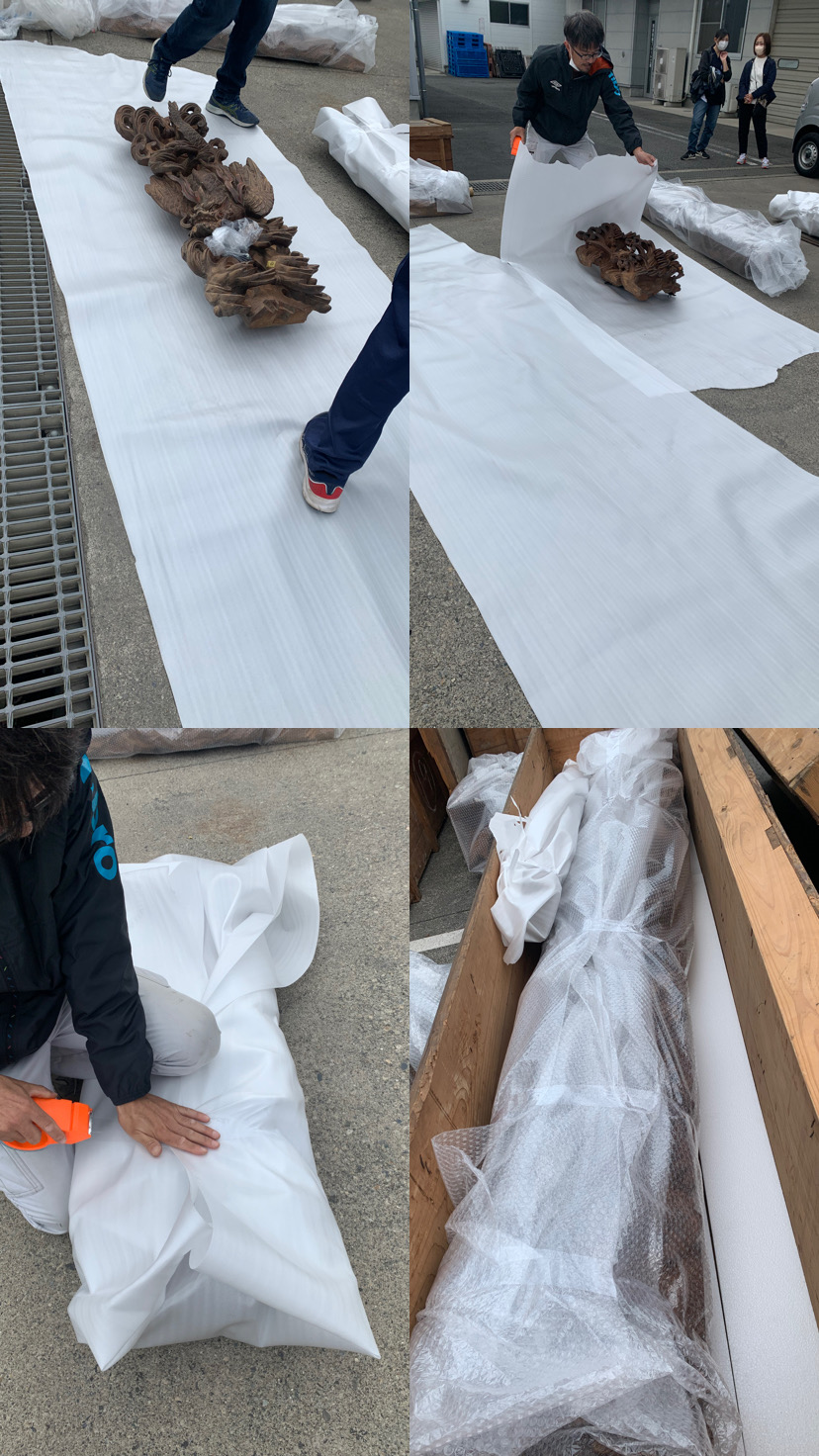

写真を撮り終わったら、壊れないように緩衝材などと共に木箱に入れます。

文政3年(1820年)と書いてあります。

202年前の字です!

この木箱も貴重な物になるのではと思わせます。

入れ終わった木箱を前に、麻苧町の若衆副頭から説明を受ける学生達がいました。

※学生の撮影許可は教授にいただいています。

こちらの学生は解体作業を始めてしばらくすると、引率の教授と共にやって来ました。

國學院大學の観光まちづくり学部観光まちづくり学科の学生達です。

この学部は今年スタートした新しい学部だそうです。

この学部の小林稔教授にお話を聞いたところ、本来は、鹿沼秋まつりを学生達と授業の一環として見に来る予定だったそう。

残念ながら中止になってしまったけれど、屋台解体をやるという情報を聞き、せっかくなので鹿沼市に来る事にしたそうです。

屋台解体作業を見るのはとても貴重な経験なので、学生の皆さんは真剣に見学していました。

教授と学生達が麻苧町の方達に挨拶しています。

この時には、日吉囃子保存会や地域の皆さん、かぬまケーブルテレビの撮影など、屋台解体作業の現場に多くの方が集まりました。

この作業がいかに注目され、興味深い事柄かが分かります。

ここで先程、学生に紹介していた若衆副頭という名称について。

麻苧町屋台の責任者(役職)の方達には、それぞれの呼び方があります。

▲麻苧町屋台の責任者の皆さん。(敬称略)

お祭り初心者の私から、同じく初心者の方に紹介する場合の説明をします。

役職に"頭"が付いていますが、"あたま"とは読まずに"かしら"と読みます。

皆さんはお祭りを進行するにあたって、それぞれ重要な役割を果たしています。

みんなをまとめてくれる頼もしい存在です。

そして、役職に就いていなくとも、重要な役割をしている若衆の方達の力もお祭りには不可欠です。

解体作業の日も全力で作業しており、若衆の方達も頼れる存在でした。

さて、また解体作業に戻ります。

鬼板(おにいた)を外しました。

鬼板とは、 屋根の箱棟等木造棟の端を覆う装飾的な板です。

かなりの大きさです。

こちらも後ろ側に名前と位置が書かれていました。

反対側にあるこちらは、懸魚(げぎょ)です。

懸魚とは、屋根の両端(破風)部分に付けられた板(破風板)に吊り下げる装飾板です。

慎重に数人かがりで外していきます。

屋根も外したら、だいぶ屋台が変わってきました。

写真下の高欄(こうらん) 部分のみ、防腐剤として柿の渋が塗られているそうです。

いろいろなパーツがどんどん外されていきます。

龍や獅子の彫刻もありました。

写真右上の脇障子には"滝と牡丹と獅子"。

他にも様々な彫り物を見る事ができました。

ここで、また聞いたお話を。

鹿沼彫刻屋台に色が付いていない屋台が多いのは、昔、江戸時代の頃に徳川幕府から出された掟に、庶民は贅沢をしてはいけないという倹約令が出されていたからだそう。その名残りが残っていたためか、色を塗って華やかにするのを控えたそうです。

今となっては、長い年月をかけて味が出た木の風合いがすごく素敵に見えます。

(※屋台によって製作した年代が違うので、色がついている鮮やかな彫刻屋台もあります。)

さて、 午後になると、作業はいよいよ大詰めになります。

周りの彫刻が何もなくなりました。

これだけ見ると、屋台だと想像出来ないです。

ここで、ユニフォームを着た子ども達が見学に来ました。

地元、中央小学校野球部の皆さんです。

※付き添いの保護者に撮影許可をいただいています。

子ども達も屋台の彫刻に興味津々です。

みんなどんな事を思ったのかな?

大人になってからも、この日の記憶が甦るだろうな。

とてもいい経験です。

解体作業を進めながら、彫刻を梱包して木箱に入れる作業もどんどん進めます。

彫刻にもよりますが、左上の大きさで10kgから15kgの重さかなと若衆副頭が言っていました。

フォークリフトで慎重にトラックに積み込みます。

木箱は屋台蔵にどんどんしまっていきます。

春頃まで置いておくそうです。

その理由は、もう少しあとでご説明したいと思います。

また解体作業に戻ります。

柱部分を全員で持ち上げて移動しました。

この作業、皆さんの団結力がすごく分かる作業でした。何度も声を掛け合い、力を出し合い、慎重に運びました。

そして…

とうとう、車輪だけになりました!

解体開始からここまで約4時間です。

皆さん全く気を抜かず、全員が全力で作業していて本当に素晴らしかったです。

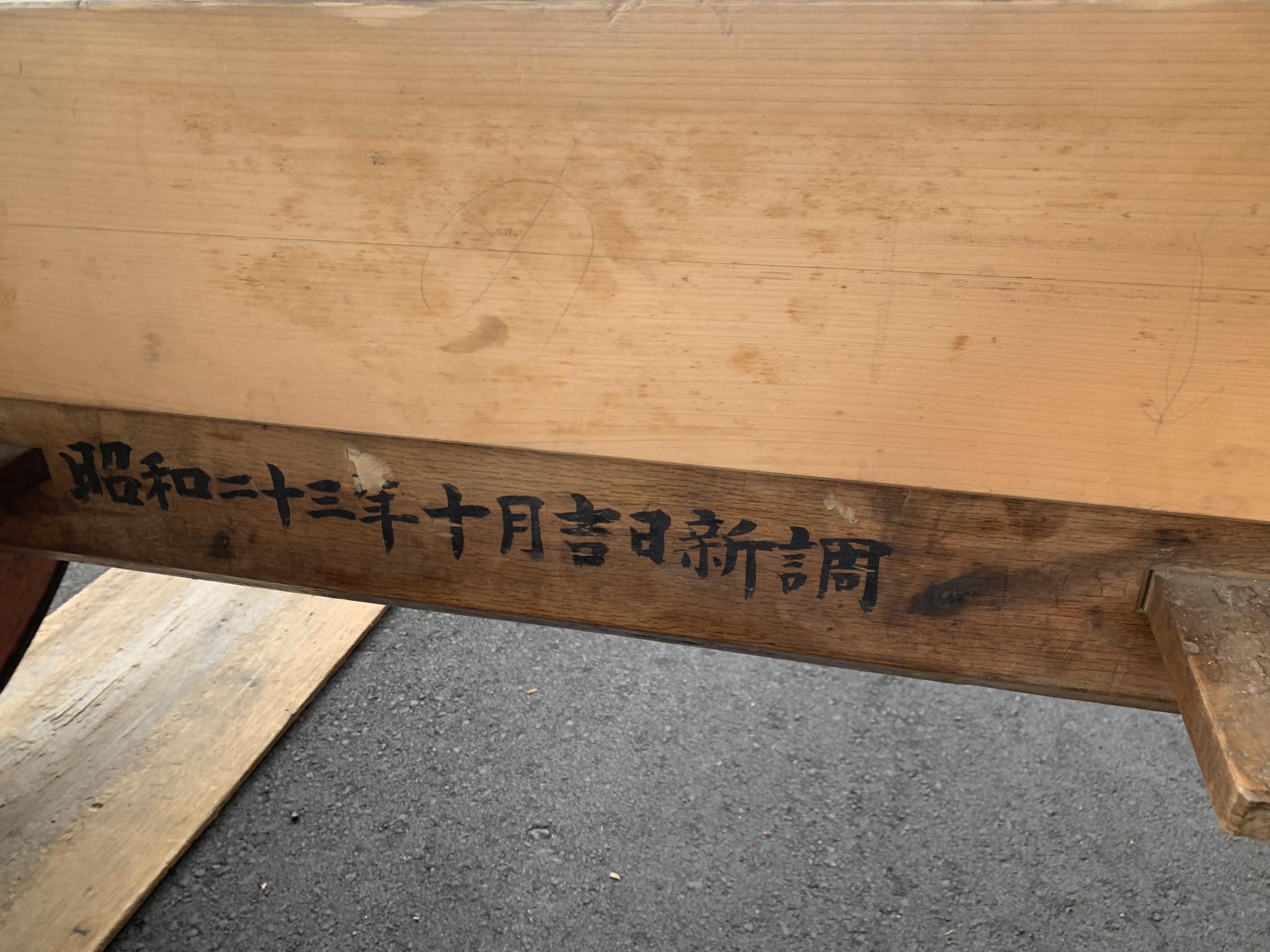

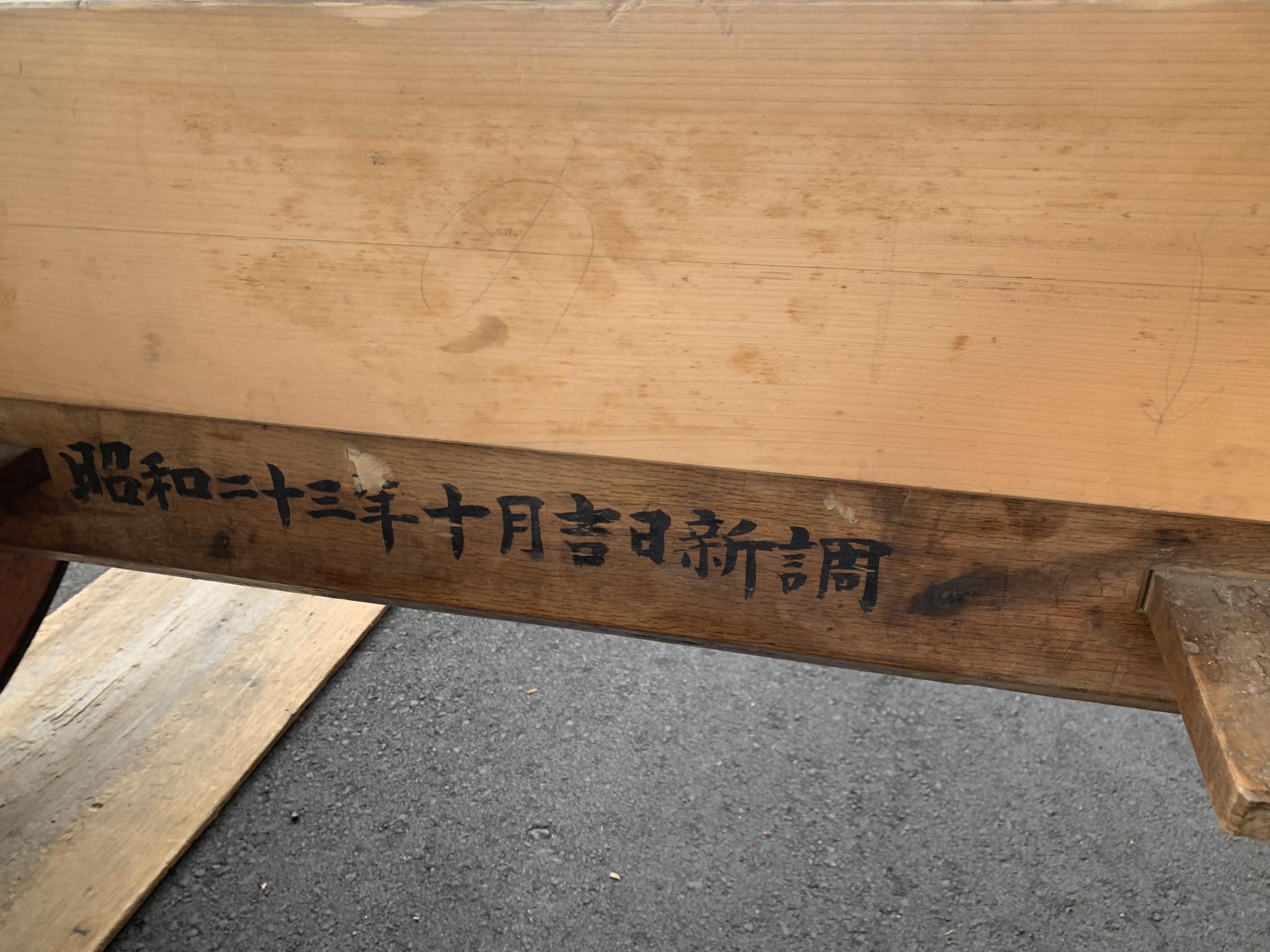

ここで初めて、一番最初の写真の刻印が見えてきました!

そうです、この刻印は車輪と車輪を繋いでいる木(心棒)に刻まれていたんです。

これは解体して初めて見られるものです。

今回の解体の目的は屋台のメンテナンスですが、メンテナンスする部分はこの心棒の交換と車輪部分の中心の取り替えです。

まさに、"縁の下の力持ち"の場所をメンテナンスするためでした。

華やかな彫刻屋台、初心者の私は、直すのは彫刻部分かと思っていました。

しかし、大切なものは目に見えない。

実は、隠れた場所にあるとても大切な部分でした。

こちらの心棒は前回、昭和23年に新調。

ちょうど、鹿沼町が鹿沼市になった年でした。

74年前の事です。

74年前の心棒は、樫の木で作られているそうです。

樫の木の材質は非常に堅いそう。

これらの話は、鹿沼の名匠 乾 芳雄さんにお聞きしました。

乾さんは、江戸時代から続く荷車製造業「乾樫木工所」の7代目。

多くの彫刻屋台の車部分を製作しているすごい方で、全国でも数少ない車師さんです。

そんな素晴らしい方とは知らずに質問していた自分が、あとになってから恥ずかしいです。

話は戻りますが、乾さんによるとこの太さの樫の木の心棒を作るには、中心の芯はひび割れするので避けて木を取ると、それこそ4倍以上の太さが必要だそう。

この心棒を作るにはこの太さが必要と、手で示してくれました。

乾さんによると、車輪と心棒が出来上がるのは4ヶ月後の2月くらいとの事。

その後、春になった4月か5月くらいにまた屋台を組み立てるのがいいんじゃないかなとおっしゃっていました。

そのため、屋台蔵にある木箱の中の彫刻は春頃まで保管です。

この車輪も木が割れた所に木を補修してある事を乾さんが教えてくれました。

今回、初めて屋台解体を取材し、何でも表面の華やかさだけを見がちだけれど、その後ろ側にある芯の強さがあってこそ。と改めて気付かされました。

外見ばかり飾ろうとせず、中身をもっと磨かなくてはと、自分への教訓にもなった気がします。

そして、お祭りで乗せてもらっていた彫刻屋台はこんなにも歴史があり、たくさんの人達に大切にされてきた屋台だったんだと改めて分かりました。

この解体作業の日も、麻苧町の若い方からご年配の方まで、屋台やお祭りについて質問するとすぐに答えが返ってきました。携わっている皆さんが詳しく、屋台やお祭りを大切にしている事がとても良く伝わりました。

次に乗せてもらえる日が来たら、今までとはまた別な気持ちが湧いてくるんだろうなと、その日がとても楽しみになりました。

そして、私が取材から帰るときもまだ麻苧町の方達は片付けなどをしていました。

次の日に屋台蔵や解体場所を見たら跡形もなく綺麗に片付いていて、その様子にありがたさでいっぱいになりました。

こうやって解体までは行かずとも、時々屋台のメンテナンスをしてくれているからこそ、安心して乗る事が出来たんだなと。 本当にありがたい事だと改めて思いました。

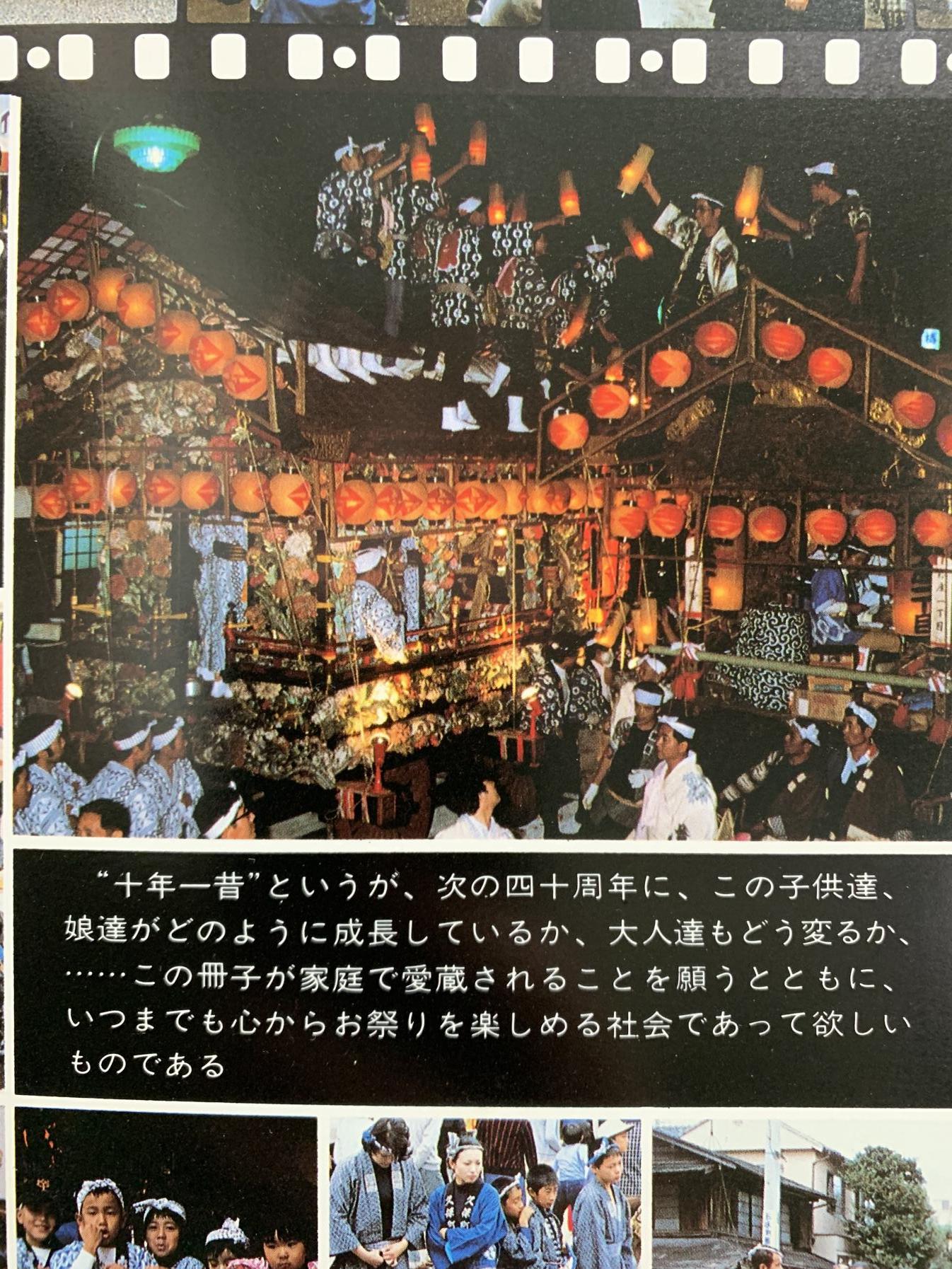

▲日吉囃子保存会鈴木浩次さん提供[市制30周年記念]より。

1978年、いまから44年前の鹿沼秋まつり。熱気が伝わってきます。

昔は今より多くの人がお祭りに参加していたそう。

44年が過ぎた今、この文章の最後の一文が心に沁みます。

来年こそは、鹿沼秋まつりが開催出来る世の中になってほしいと願わずにはいられません。

屋台解体で出会った皆さんと、来年は鹿沼秋まつりで再会出来ますように…

鹿沼秋まつりホームページ https://www.buttsuke.com(新しいウィンドウが開きます)

それではまた!

ライター mari.mari