鹿沼市の城16「CS立体図で発見された新城・櫃沢城(鹿沼市中粕尾)」

鹿沼は城の宝庫である。

第16回目は第15回に引き続き、鹿沼市で新発見された城跡を紹介したい。

ただし、今回の城の発見に至るには、人からの情報や、偶然山を歩いて見つけた前回の妙見寺城とは異なり、「CS立体図」という技術から発見した城となる。

では、まずCS立体図とは何か、から説明したい。

現在のデジタル技術の発展には目覚しいものがある。

測量の分野でも「航空レーザー測量」と呼ばれる技術から、地形図を3Dで表現できるようになった。また、これを使用して3Dの立体地形模型などを作ることも可能になった。

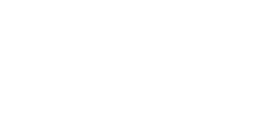

この3Dの地形を平面的に表現する方法として「CS立体図」がある。

これは長野県林業総合センターが考案した微地形表現図だ。

土地の起伏(凸凹)や傾斜(緩急)の特徴を図示した画像となっており、尾根(凸地)は「赤色」、谷(凹地)は「青色」、急傾斜地は「暗色」、緩傾斜地は「明色」で表現させる。

栃木県では、G空間情報センターを通じて、栃木県が提供する航空レーザー計測に基づく森林資源データが公開されており、だれでも自由に利用することができる。

ところで、この立体表現は山の起伏だけでなく、山中の城跡の痕跡を見事に映し出すことができる。

城の土塁(盛土による防壁)は赤色に、切岸(斜面を削った人工的な急傾斜の断崖)の鋭さは色の明暗で、堀は青色、平坦な曲輪(くるわ。人が平に均し、生活や軍事活動をする平地)は白く映し出されるところから、城の縄張りの陰影が表されるのだ(図(1)参照)。

よって既知の城はもちろんのこと、認知されていない城跡と思われる陰影も、この地図表現から映し出されることになる。

つまり、新しい城跡を発見する方法として、このCS立体図の観察は、極めて有益な方法となる。

しかし、その怪しい場所が本当に城であるか否かについては、現地調査が必須である。

荒廃した山の中の畑や、神社のような建築物の跡も、曲輪のように映し出されてしまうからだ。

また、現地に行き、自分の目で確かめないことには城であるという確証は持てないし、立体図の陰影に映し出されない遺構もあるからだ。

さて、栃木県においては、令和3年から4年で実施されたレーザー測量で「微地形図(CS立体図)」が公開された。

この立体図が公開されてから、筆者は県内に城と思える候補地を20数カ所確認した。

現在も、実際にその地に赴き調査を重ねており、ここ3ヶ月の間に10箇所の名も知られていなかった新城を確認している。

今回はその中で、筆者が鹿沼市内で城跡と決定づけた新城「櫃沢城(ひつざわじょう)」を、発見に至るまでのプロセスを3ステップに分けて紹介したい。

●ステップ1【CS立体図】

まず、図(1)を見ていただこう。

(CS立体図栃木県森林資源データより)

https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/csmap_tochigi

■図(1)CS立体図で確認できる陰影

栃木県のCS立体図を眺めている時に、第5回で紹介した粕尾城の北500mほどの所に、上図のような陰影を発見した。

尾根上にいくつもの段=曲輪(城の内外を土塁、石垣、堀などで区画した区域)があるように映し出されている。

また、東の方には尾根を分断するような堀=堀切(尾根を断ち切るように配置する堀)が映し出されている。

堀切の手前には土塁のようなものも見える。

しかし、CS立体図は陰影のみであるため、近隣の道路や住宅、住所情報が無いので、場所の特定が難しくなる。

そこで、次に場所の特定の作業になる。

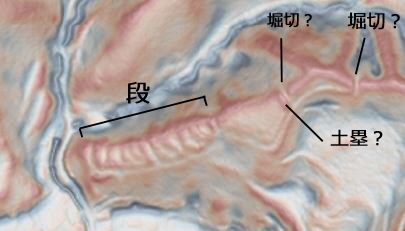

●ステップ2【国土地理院地形図】

図(1)のCS立体図は、国土地理院の地形図と合成する機能がある。陰影を地形図と重ねることにより、陰影の場所が特定できる。

今回の場合、合成してできたのが図(2)となる。

これで、陰影の場所が地形図上で確認できた。

(国土地理院の地形図より)

■図(2)地形図とCS立体図を重ねたもの

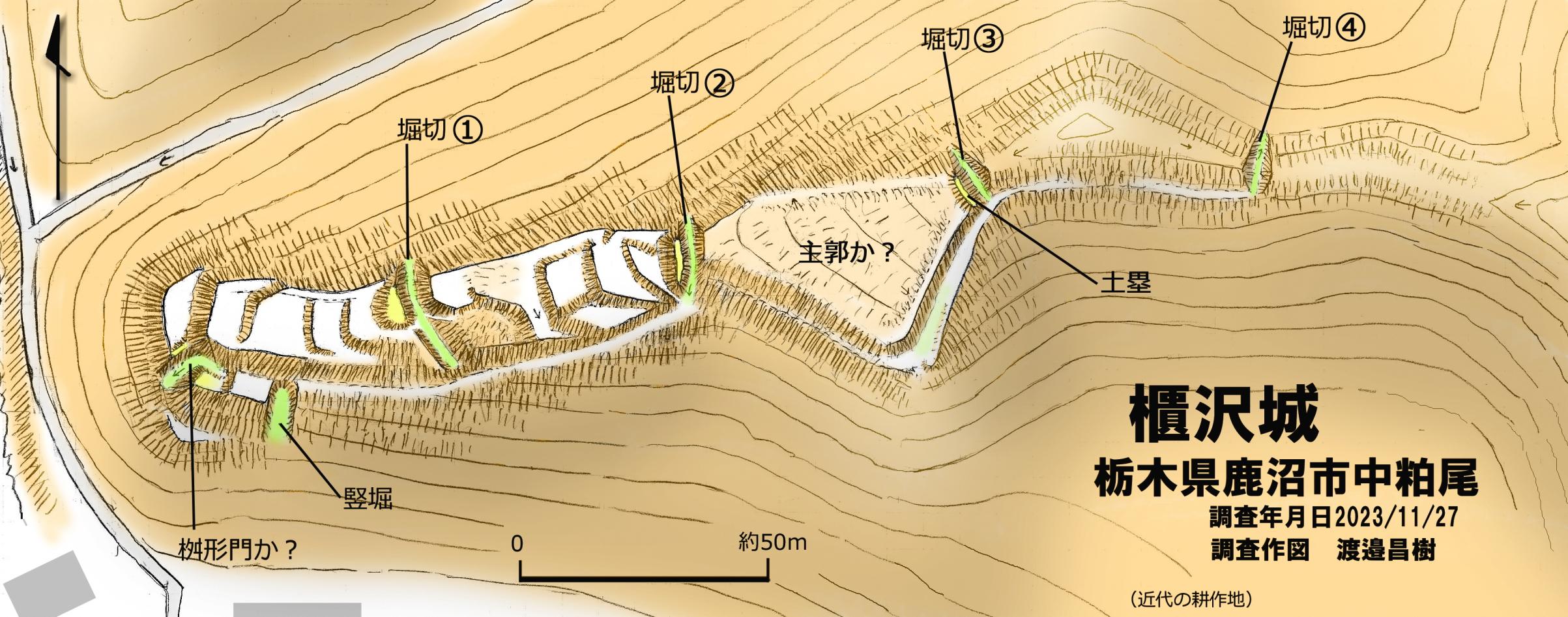

●ステップ3【現地調査】

ステップ2までの調査から、実際に現地に赴いてみよう。

この地形図の位置情報を元に、現地に行って調査した結果が図(3)となる。

陰影が示すとおり、山の中腹に段々畑状の曲輪を重ねていることがわかった。

また、おそらく主郭(本丸)と思われる広い曲輪には、陰影通り土塁があり、その先にはやはり陰影通り2本の堀切(3)(4)があった。

まさに、CS立体図がこの城の姿を正確に映し出していたことが分かる。

■写真堀切(3)

ただし、堀切(1)(2)の存在は、段々の陰影で隠れてしまいCS立体図では判別できない。

ステップ3の現地調査が必須なのは、こういう所があるからなのである。

今回発見された城は、堀切(1)~(4)で区画された城である。一番広い曲輪は図(3)の“主郭か?”と記載した場所である。

ただし、この場所はほぼ自然地形であり、東から西へ傾斜しているため、建物が建っていたとは思えない。

城に付随する建物は堀切(2)と堀切(1)の西側に広がる段々状の曲輪にあったと考えられる。

有事の際にのみ“主郭か?”の曲輪に移動し、敵の攻撃に備えたのではなかろうか。

※システムの都合上、丸1が(1)、丸2が(2)、丸3が(3)、丸4が(4)と表記されますのでご了承ください。

■図(3)

残念ながら朝早くの調査であったため、この城に関しての伝承等、地元の方の聞き取りはできていない。

しかし、児玉幸多坪井清足監修『日本城郭大系』4茨城・栃木・群馬(新人物往来社1979)では、以下のような記述がある。

南北朝の頃、小山城主・小山義政は、宇都宮基綱との合戦が元で鎌倉公方足利氏満に攻められ、長い戦いの後、小山から粕尾城に逃れた。

これを「小山義政の乱」という。

この時、粕尾城にも迫る鎌倉勢の攻撃に対し、義政は粕尾城からも逃れ、その後、討ち死にしたという。

その場所が「櫃沢城」とする関係文書がみえるという。

さて、この櫃沢城は、粕尾城の北の台地とする説(1)と、粕尾城から粕尾川を隔てた対岸とする説(2)がある。

ネット地図では、伝・小山義政の墓(図(2)を参照)が、粕尾城の対岸にあることから、説(2)の地を櫃沢城として比定しているものがある。

しかし今回のこの遺構発見で、図(2)の場所が櫃沢城として有力であり、説(1)の方が正しいと考えている。

説(2)の伝小山義政の墓の周りは、CS立体図や現地調査もしてみたが、城の遺構は全く見当たらないのである。

以上より、筆者は今回の発見した遺構が城郭大系でいう「櫃沢城」であると判断した。

よって、縄張り図名もそのように命名させていただいている。

何度も言うが、鹿沼の城は本当に素晴らしい。

────以上────

※筆者は城に関するホームページを開設している。

乱暴なホームページではあるが、興味のある方は是非ご覧いただきたい。

ホームページ名帰ってきた栃木県の中世城郭

URL: http://saichu.sakura.ne.jp/

TOPページで「CS立体図のページ」から、鹿沼市櫃沢城を選んでいただければ、同様にこの城を紹介している。

<編集部より>

本コラムは、趣味として長年、城の構造(縄張り)を調査している縄張りくんが、鹿沼市の魅力の一つとして、市内の縄張りを紹介してくれています。

あくまで、縄張りくん個人の見解に基づくものですので、ご承知おきください。

ライター 縄張りくん