鹿沼市の城21(最終回)「大越路南城(=天狗沢城改め)鹿沼市下粕尾大越路」

鹿沼は城の宝庫である。

さて、5年に渡りお送りしたこのコラムも、今回をもって終了とさせていただく。

最終回の今回は、第9回のコラムで紹介頂いた“天狗沢城”についての改稿である。

第9回の「天狗沢城」は、令和4年に寄稿したものであるが、その後のCS立体図(第16回で紹介)の登場で、それに基づき調査をされた城郭関係者から、天狗沢城の領域が、もっと広がっているという投稿が筆者に寄せられた。

そこで、その情報を元に筆者が再踏査を行ったところ、情報通り、全く新たな遺構が確認されたのである。

よって、主郭西に流れる“天狗沢”から取ったこの“天狗沢城”という城名も、ピンポイント過ぎてふさわしくないと判断し、本コラムから仮に「大越路南城」と城名を変更させていただき、今回の一連の調査プロセスをお伝えしたい。

(注:1)

改めて本稿を書くきっかけとなったCS立体図について簡単に説明したい。

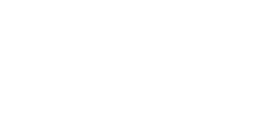

最近の測量の分野では「航空レーザー測量」と呼ばれる技術から地形図を作成している。

レーザーを使って取得した標高データから、建物や木などを除いたDEMデータ(図1の右下段)で地形図の等高線が描かれる。

- 図1航空レーザー測量概要(国土地理院ホームページより)

また、DEMデータを使えば、等高線だけではなく、標高が低いところから緑、黄色、橙、赤色に変化させることで、立体的に直感的に、描画表現することも可能となった。(図1右最下段)

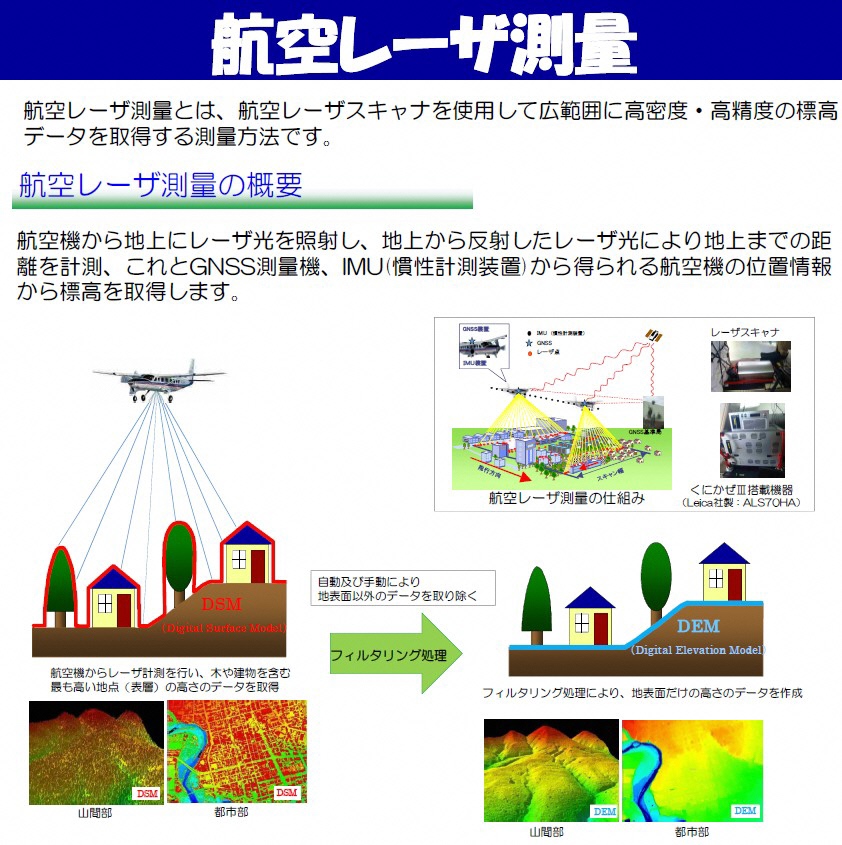

そうした中で、CS立体図は、長野県林業総合センターが考案した微地形の表現方法である。

このDEMデータを使って、標高の色表現ではなく、土地の起伏(凸凹)や傾斜(緩急)に特化して、描画表現を行う。

尾根(凸地)は「赤色」、谷(凹地)は「青色」、急傾斜地は「暗色」、緩傾斜地は「明色」で表現させる。

城で言うと、土塁(盛土による防壁)は赤色に、切岸(斜面を削った人工的な急傾斜の断崖)の鋭さは色の明暗で、堀は青色、平坦な曲輪(人が平に均し、生活や軍事活動をする平地)は白く映し出される。

この表現だと、城の縄張りの陰影がクッキリ表われてくる。例として図2をご覧いただきたい。

宇都宮氏の多気山城であるが、縄張りの陰影が、見事に出ているのがお分かりになろう。

この方法によって、既知の城はもちろんのこと、認知されていない城跡の陰影も見つけることができるようになり、新しい城跡を発見する手法としては、このCS立体図の観察は、極めて有益なものとなった。

- 図2CS立体図で表れた多気山城(栃木県森林資源データ2023より)

栃木県では、G空間情報センターを通じて、県が行った航空レーザー計測に基づく2023年の森林資源データが一般公開され、だれでも自由に利用することができる。

この栃木県のCS立体図、そしてCS立体図が反映されていない場所については、最近公開された国土地理院の基盤情報(URL→https://service.gsi.go.jp/kiban/)などから、かなり正確に、県下の微地形が広範囲で読みとれるようになってきている。

本コラムの大越路南城は、これらを元に、新たな調査結果を付け加えたものである。

前置きが長くなってしまったが、まず、筆者が頂いた情報である。

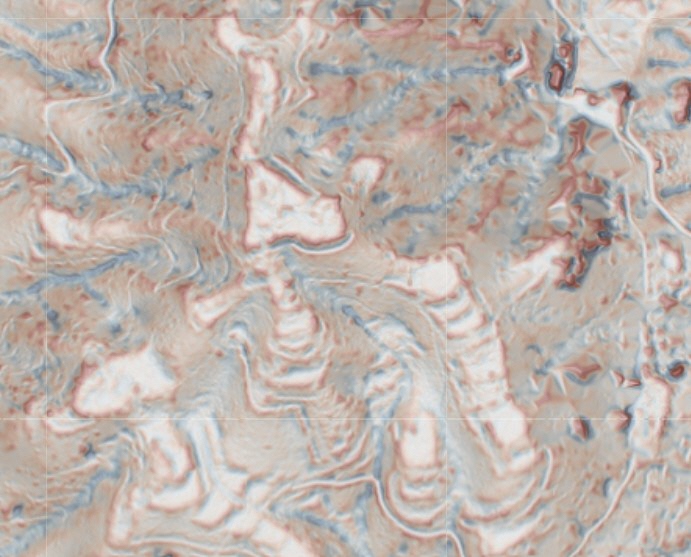

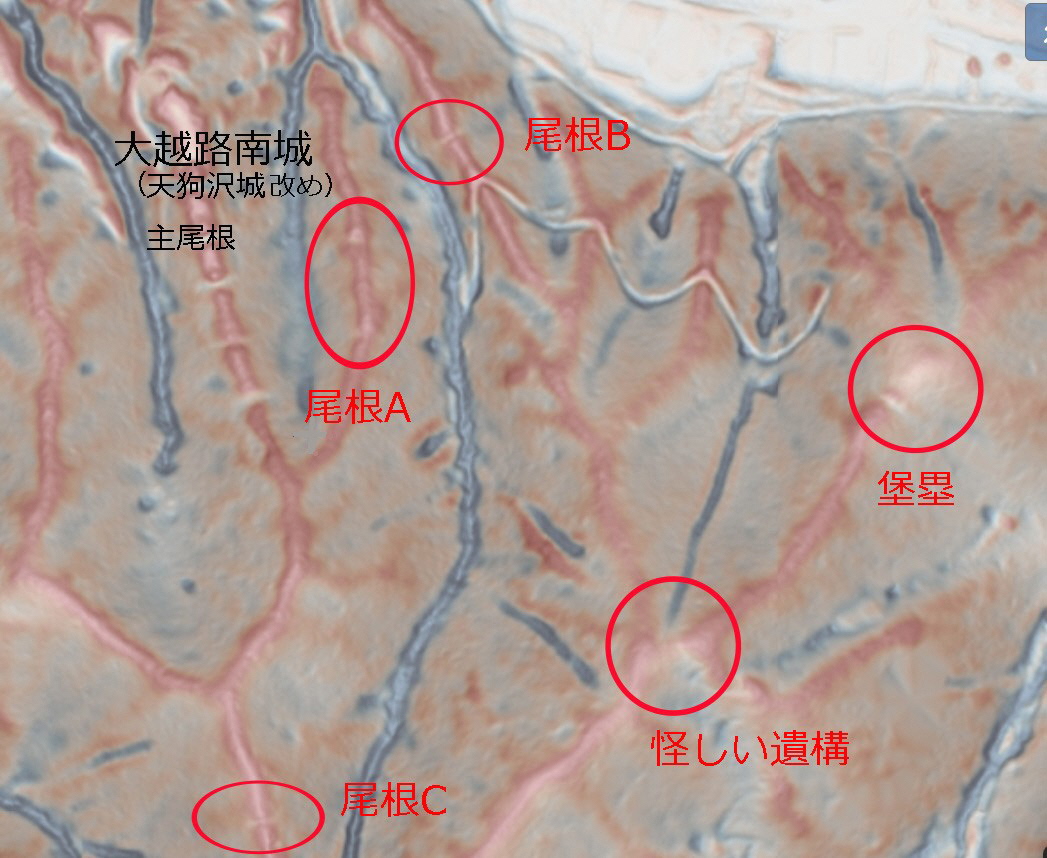

図3-1は、大越路南城の周辺のCS立体図である。

主尾根の東側と南側に赤丸で示した堀切(尾根を遮断するように掘られた堀)や曲輪(人が在住、または駐屯するために平面に均された土地)の陰影が見える。

当方への情報提供者は、これらすべてを実際に山歩きし、CS立体図通りに現場で遺構を確認したという事であった。

- 図3-1大越路南城付近CS立体図と陰影

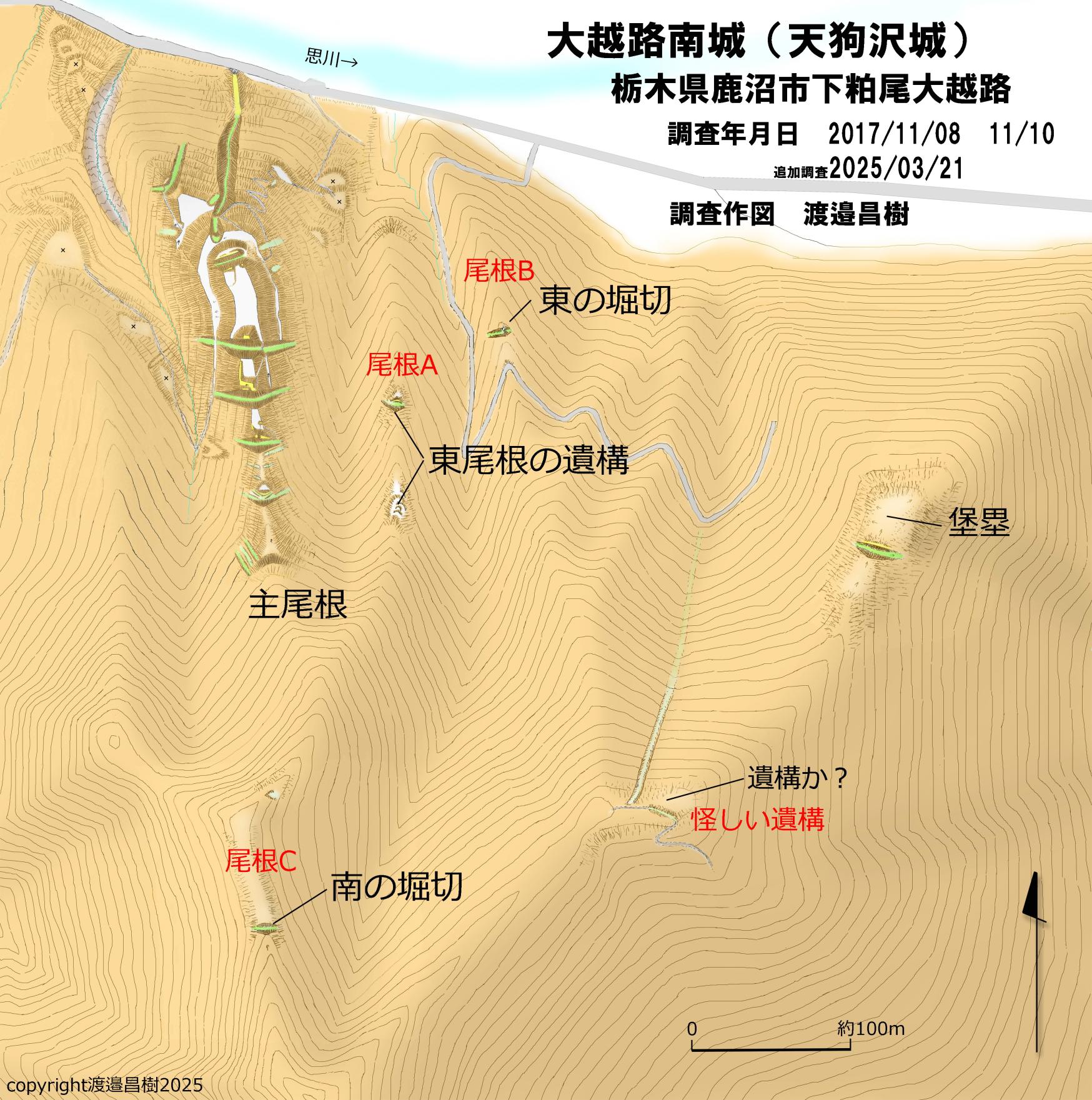

この情報から、筆者も山を実際に歩き、縄張り図にした。

それが図3-2となる。

それでは、新たに見つかったそれぞれの部位についてお話ししよう。

主尾根の遺構については、第9回のコラムをご覧いただきたい。

- 図3-2大越路南城縄張り図

◆尾根A(東尾根の遺構)

尾根Aは、主尾根の東側の尾根である。

主尾根のようにたくさんの曲輪は無く、尾根の南寄りにちょっとした人が滞在できそうな小曲輪が存在する。

- 写真1尾根A東尾根の遺構(小曲輪)

それを下ると、小さな堀切(写真2)が現れる。

- 写真2尾根A東尾根の遺構(堀切)

尾根Aとしては、遺構はこれだけである。

人が滞在できそうなのは、写真1の曲輪だけであり、下部の堀切にも人は配備されただろうが、そんなに人が溜まれるような場所はない。

これらは主尾根と尾根Aの間の谷、そしてこの尾根A筋を狙って上がってくる敵を監視していたのだろう。

◆尾根B

尾根Aのさらに東側に尾根Bがある。Bには堀切が一本あるのみである。

ただし、この堀切は尾根Aの物より深くてしっかりしている。

目的は先ほどと同じで、尾根Bを占拠されないようにするためと、尾根Aと尾根Bの間の谷を上がってくる敵を警戒したものだろう。

- 写真3尾根B東の堀切

◆尾根C

主尾根南後方の標高370mの尾根Cに、堀切が1本存在する。

深さが1mほどの堀切であるが、しっかりとした遺構である。堀切の北前面が平坦地となっており、守備兵を駐屯させたと思われる。

ここも勿論、主尾根の補佐と思われるが、尾根A,Bとは違い、より標高の高い位置からの警戒施設があったと考えられる。

- 写真4尾根C南の堀切

◆堡塁

主尾根から東に360m、主尾根からは、ちょっと離れた尾根先端の城郭遺構である。

尾根A,Bよりは遥かに大きく長い堀切と、その前面に平場があり、駐屯エリアと思われる。駐屯エリアは、曲輪としての加工はされておらず、自然地形のままである。

考え方によっては、別の城と思う方もいるだろう。しかし、尾根Aや尾根Bと同じく、堀切で防御するという発想が一致していることから、大越路南城の一部と考え、「堡塁」とした。

城全体の最東端に位置し、主尾根に接近する敵を真っ先に察知できるよう、物見的に作られたものと考える。

- 写真5-1堡塁堀切を南から

- 写真5-2堡塁堀切を東横から

◆怪しい遺構

堡塁から登る事、標高340m。尾根Cの南の堀切から堡塁にかけての稜線沿いに、この「怪しい遺構」がある。

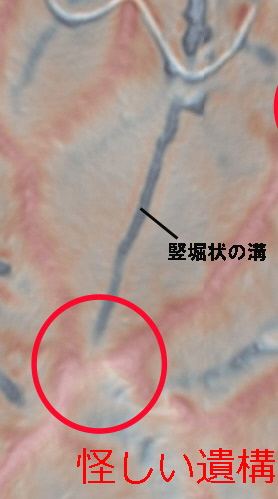

「怪しい」と言っている理由は、稜線上に今までと同様な明確な堀切遺構は無いが、山の上から下までまっすぐに伸びる竪堀状の溝が観察できることにある。

それは図4のCS立体図を見ていただければ明らかで、山の頂部から、まっすぐ下に溝が映り込んでいる。これは、人工物なのか、自然にできたものなのか、判断に苦しむところである。

遺構だとすれば、堡塁を突破し、主尾根の東側の山に取りついた敵軍の横移動を、広範囲で阻止することができそうである。

- 図4怪しい遺構竪堀状の溝

以上、大越路南城は、遺構の配置からも明らかなように、思川を前面に、尾根続きの南側から来る敵を意識している。

加えて今回の発見から、主尾根の西側はあまり警戒せず、主尾根の東側に堀切や堡塁を配置し、警戒を強めている事が分かった。

この城のある粟野城を起点とする谷筋は、岩鼻城、大塚城、粕尾城、櫃沢城、そしてこの大越路南城と城跡が連立する。

それぞれの城歴は定かでないものが多いが、概ね佐野氏方の城だったろうと言われている。

佐野氏は戦国期、後北条氏の配下になった関係で、宇都宮氏と激しく争っていた。

その関係がこの谷にも及んだのかもしれない。

そうなると大越路南城としては、宇都宮勢が攻めて来る方向は東側と思われる。

よって主尾根のみならず、東方向を警戒するために、尾根筋に集中的に遺構を配したのであろうか。

明確な事は申し上げられないが、分からないところも城の醍醐味だと思う。

最後に。

鹿沼市では「鹿沼城」ばかりがクローズアップされ、それ以外の城については全く前面に出てきていない。

本コラムは、そのような意味も含め、鹿沼城以外にこだわって綴ってきたつもりである。

最終的に、このコラムを合計21回連載させていただいたが、いかがであったろうか?

鹿沼城以外にも、鹿沼市には素晴らしい城が複数あることが、お分かりいただけたであろうか?

まだまだ鹿沼には、未知の城が眠っている可能性があることをお断りして、ペンを置きたい。

鹿沼の城は本当に素晴らしい。

────以上────

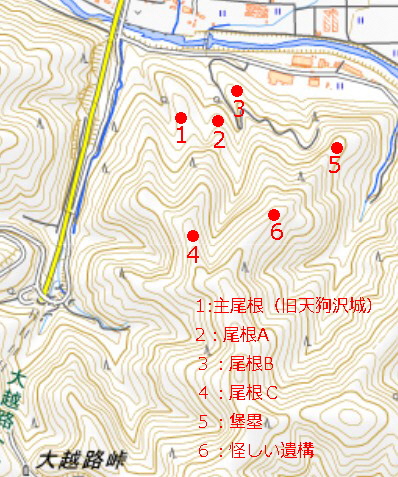

◆城の位置図(国土地理院GSIより)

※1

近隣の「大塚城」の別名が「大越路城」と呼ばれていることから、今回の城の名前を仮に「大越路南城」とさせていただいている。

※2

筆者は城に関するホームページを開設している。

乱暴なホームページではあるが、興味のある方は是非ご覧いただきたい。

「ホームページ名帰ってきた栃木県の中世城郭」

(ネットタイトルを入力していただければページ先頭に出てきます)

※3

参考文献国書刊行会「図説栃木の城郭」余湖浩一・渡邉昌樹2024

<編集部より>

本コラムは、趣味として長年、城の構造(縄張り)を調査している渡邉昌樹氏が、鹿沼市の魅力の一つとして、市内の縄張りを紹介してくれています。

あくまで、渡邉氏個人の見解に基づくものですので、ご承知おきください。

ライター 渡邉昌樹