こども医療費助成

このページは情報量が多いため、ページ内リンクが設定されています。

- こども医療費助成制度について

- こども医療費の資格登録について

- 受給資格者証の再交付・変更届について

- 受給者証の使用期間について

- 保険診療を受けたら

- 高額療養費・附加給付に該当する場合

- 助成申請書の記入方法

- よくある質問

- その他お知らせ

こども医療費助成制度について

鹿沼市に在住の(住民票のある)高校3年生相当年齢(18歳到達後最初の3月31日)までのお子様を対象に、

病気やケガなどで病院等にかかった時の保険診療分の医療費を市が助成する制度です。

※健康保険が適用とならないもの(選定療養費、予防接種、薬の容器代等)や入院時食事療養費本人負担分は助成の対象外です。

助成対象となる期間

- 生まれた日から高校3年生相当年齢(18歳到達後の最初の3月31日)までです。

- 4月1日生まれの方は18歳の誕生月の前日までが助成対象期間となります。

- 転入者は転入日から、転出者は転出日の前日までが助成対象期間です。

<ご注意ください>

市外へ転出される方は転出日の前日まで受給資格者証が使用できます。転出日以降は鹿沼市の受給者証を使用しないようお気を付けください。

こども医療費パンフレット:![]() こども医療費助成制度のお知らせ(pdf 627 KB)

こども医療費助成制度のお知らせ(pdf 627 KB)

こども医療費の資格登録について

お子様の出生・転入にともない、こども医療費受給資格登録申請書の提出が必要です。

- 受付窓口

鹿沼市役所こども未来部子育て支援課こども給付係(本庁2階4番窓口)

または各コミュニティセンター

本庁でのお手続きの場合、受給者証の即日交付が可能です。

- 登録に必要なもの

お子様の健康保険加入情報がわかるもの※(出生の場合は、これから加入する予定のものでも可)

※資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータル上の資格情報確認画面、有効期間内の健康保険証等

- 出生届のオンライン申請

出生届をオンラインで提出した場合、こども医療費の資格登録もオンラインでお手続きいただけます。

ご自宅からでも手続き可能ですので、お時間を効率的に活用いただけます。ぜひご利用ください。

出生届に関するオンライン申請ガイドはこちら(新しいウィンドウが開きます)

受給資格者証の再交付・変更届について

再交付

受給資格者証を紛失した場合、再交付が可能です。

変更届

住所、氏名、加入保険、受給資格者(受給者証に記載の保護者氏名)などに変更がある場合は、変更届の提出が必要となります。

※変更届の未提出により助成申請を受けられないことがあります。忘れずにお手続きください。

- 受付窓口

鹿沼市役所こども未来部子育て支援課こども給付係(本庁2階4番窓口)

または各コミュニティセンター

本庁でのお手続きの場合、受給者証の即日交付が可能です。

- 再交付・変更届の提出に必要なもの

お子様の健康保険加入情報がわかるもの※

※資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータル上の資格情報確認画面、有効期間内の健康保険証等

オンライン申請について

再交付申請・健康保険情報の変更申請についてはオンライン申請が可能です。

再交付申請の場合、申請後、受給者証を受給資格者の住民票記載の住所に郵送でお送りいたします。

お手元に届くまでに一週間ほどかかる場合がございますため、ご了承ください。

健康保険情報の変更申請の場合、受給者証の記載事項に変更はございませんので、お持ちの受給者証をそのままお使いください。

こども・妊産婦・ひとり親家庭医療費の再交付オンライン申請はこちら(新しいウィンドウが開きます)

こども・妊産婦・ひとり親家庭医療費の健康保険情報変更オンライン申請はこちら(新しいウィンドウが開きます)

受給者証の使用期間について

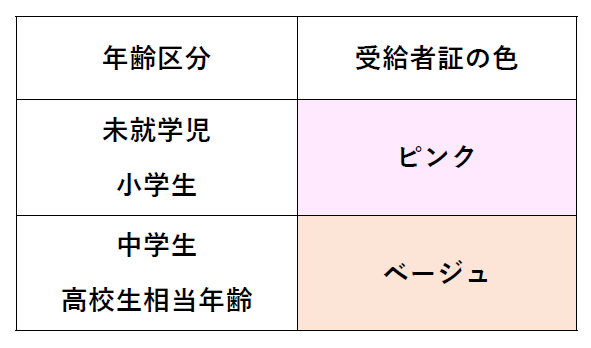

鹿沼市こども医療費受給者証は、使用いただくお子様の年齢により色が分かれています。

- ピンク色の受給者証(未就学児・小学生)

お子様の出生や、未就学児・小学生の転入によって、登録のお手続きを取っていただくと発行されます。

- ベージュ色の受給者証(中学生・高校生相当年齢)

中学生・高校生相当年齢での転入で登録のお手続きを取っていただいたとき、またはお子様が中学生になったときに発行されます。

中学生になる際の受給者証交付にお手続きは不要です。入学前までに市から受給資格者のご自宅へ郵送いたします。

保険診療を受けたら

現物給付

-

栃木県内の医療機関等を受診する場合

保険診療分について無料で診療が受けられます。

※受給者証と保険証等を医療機関の窓口へ提示してください。

※保険適用外の費用(選定療養費、予防接種、薬の容器代等)や入院時食事療養費本人負担分は助成の対象外となります。

償還払い

- 県外の医療機関等を受診する場合、受給資格者証を提示できなかった場合など

医療機関等で医療費を支払い、診療の翌月以降に医療費助成申請書にて申請していただくことにより医療費を助成します。

<助成のながれ>

- 医療機関等で保険診療を受けたら、医療費の自己負担分をお支払いください。

- 診療月の翌月以降に。助成申請書の申請者記入欄を記入し、医療機関発行の領収書(氏名・保険点数・領収印の記載があるもの)の原本と一緒にご提出ください。

- 助成申請書を受け付けた翌月末に登録している口座に助成金を振り込みます。通帳には「カヌマシコドモイリョウ」と印字されますので、ご確認ください。

※償還払い申請書の詳細に関しては「助成申請書の記入方法」をご確認ください。

高額療養費・附加給付に該当する場合

高額療養費について

1か月の保険診療自己負担額が決められた限度額を超えると、その超えた分が「高額療養費」として加入している健康保険組合等から支払われます。

※ご自分の限度額区分や、お支払いする医療費が高額療養費に該当するかどうかは、 勤務先またはご加入の健康保険組合等にご確認ください。

医療機関窓口での自己負担額を限度額までにとどめるためには

窓口での支払額を限度額までにとどめるには以下の方法があります。

- マイナ保険証ご利用の場合

マイナ保険証をご利用の場合、限度額情報の提供に同意することで、窓口負担額を限度額までにとどめることができます。

※オンライン資格確認を導入している医療機関である必要があります。

- その他の場合

マイナ保険証を利用しない方などについて、窓口負担額を限度額までにとどめたい場合、

あらかじめ健康保険組合等にて手続きが必要となります。詳しくはご加入の健康保険組合等にお問い合わせください。

附加給付について

加入している健康保険により、附加給付制度がある場合がございます。

加入先によって制度の有無や、手続きの方法等が異なりますので、勤務先や健康保険組合等にご確認ください。

〈高額療養費に該当し、窓口にて限度額以上の金額をお支払いしている場合・附加給付に該当する場合は、領収書の提出とともに支給決定通知書の提出が必要となります。〉

※鹿沼市国保に加入されている方は、支給決定通知書の添付は不要です。

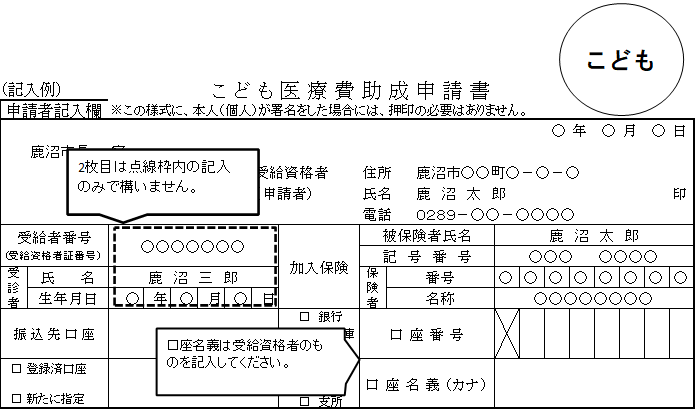

助成申請書の記入方法

助成申請書の記載方法

-

受給者番号は受給者証に印字されている7ケタの番号です。

-

受診者氏名は診療を受けたお子様の名前です。

-

申請者記入欄の記入・署名が必要です。

-

診療時に使用した健康保険情報について記入します。保険者番号は保険証等に記載のある4桁から8桁の番号です。

-

一度の提出で2つ以上の医療機関の領収書を提出する場合、申請書は2枚記入してください。(診療ごとに加入保険が変わる場合は加入保険ごとに申請書が必要です。)

-

振込先口座には、受給資格者の口座を記入してください。(受給資格者は、受給者証に記載のある保護者の方です。)

-

領収書は貼り付け等を行わずにご提出ください。

-

郵送で申請書・領収書を提出し、領収書の原本の返却をご希望の方は、その旨を記載し領収書の原本とコピー、切手を貼付した返信用封筒を同封しご提出ください。

助成申請書:![]() こども医療費助成申請書(pdf 130 KB)

こども医療費助成申請書(pdf 130 KB)

申請書提出前に確認するポイント

- 領収書は診療の翌月から一年以内のものですか?(例:4月診療分は、同年5月~翌年4月まで受付可能)

- 領収書の原本をお預かりして大丈夫ですか?(一度出された領収書はお返しできません。原本をお手元に残したい場合はご自身でコピーを取り、原本と合わせてお持ちください。)

- 高額療養費には該当していませんか?(詳細は高額療養費に該当したときをご覧ください。)

よくある質問

Q:こども医療費受給者証が使用できない医療機関(県外等)の支払いはどうしたらよいですか?

A:一度医療機関窓口で自己負担金額を支払い、診療月の翌月以降に領収書と申請書を提出してください。

Q:健康保険証等と、こども医療費受給者証を一緒に無くしてしまいました。再発行はできますか?

A:再発行には、加入保険情報が必要です。保険情報が確認できるもの※を持ってお手続きください。

※資格確認書・マイナ保険証・資格情報のお知らせ等

Q:小児用弱視メガネ・補装具を作成しました。申請には何が必要ですか?

A:保険者からの支給決定通知書・領収書・医師の診断書(または意見書)の3点が必要です。

Q:学校の管理下でケガをしたものもこども医療費を使用したほうが良いですか?

A:お子様が学校の管理下でケガをされた場合、スポーツ振興センターの災害共済給付をご利用ください。

こども医療費と災害共済給付の両方を申請することはできません。

Q:出生したばかりのこどもの医療費はどうしたら良いですか?

A:こども医療費受給者証をお持ちの場合はそちらをご利用ください。まだこども医療費の登録ができていない場合や、県外でかかっている場合などについては、償還払いでの申請が可能です。

Q:こども医療費で申請したものは医療費控除にも使用できますか?

A:医療費助成を受けたものは、確定申告の際の医療費控除の対象になりません。

その他お知らせ

医療機関の適正受診にご協力ください

軽い症状でも休日や夜間に病院の救急外来を受診する方が増えています。

このため、救急外来が混み合い、緊急性の高い重症患者の治療に支障をきたすことが

心配されています。また、休日や深夜の診療費には、割増料金が加算され、高い医療費を支払うことになります。

つきましては、救急外来は緊急時以外の受診を避け、軽い症状の場合はできるだけ

平日昼間の診療時間内に受診くださいますようお願いいたします。

また、夜間、休日の急な病気は、まず、『休日夜間急患診療所』、『休日急患歯科診療所』

または、下記の電話相談窓口等をご利用いただきますようお願いいたします。