鹿沼市の城20「上永野龍ヶ谷城(鹿沼市上永野)」

鹿沼は城の宝庫である。

さて、このコラムもとうとう20回を迎えた。

本コラムを4年前から書き続けてきたわけだが、

本当に皆さんに読んでいただけているのか?

興味をお持ちいただけているのか?

お役に立てていただけたのか?

どのようなご意見があるのか?

筆者には知る由もないのだが、今回もその様なことは気にせずに、また一つ城を紹介したい。

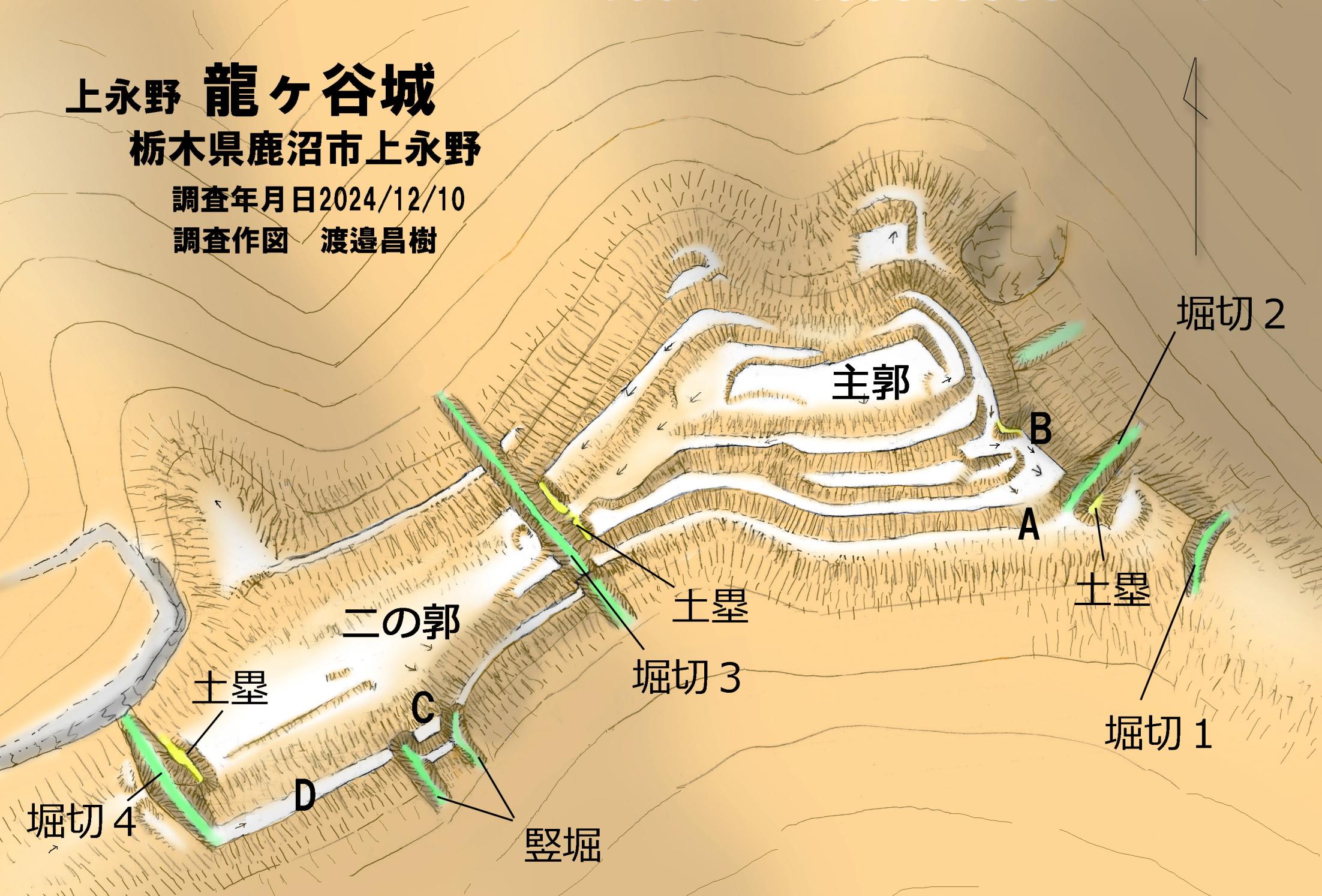

今回は、旧粟野町史にも掲載されている「龍ヶ谷(古)城」※1である。

城の位置であるが、町史では標高350m、上永野の龍貝山にあり、佐野氏の出城と紹介されている。

現在の地形図を見てみると、大越路峠トンネルを南に越えた県道32号(栃木粕尾線)と県道199号(県道上永野下永野線)の交差点から、西に1.5kmの永野川右岸の山にある。

町史では標高350mとあるが、地形図上では292mである。

周りに該当する山も無いようなので、この292mの山を上永野龍ヶ谷城として紹介したい。

城の歴史として旧粟野町史では「永野村郷土誌」を引用し、

「文明年間二佐野長嶋某ノ築ク処ナリト伝ウ永正大永ノ頃ハ毛野塚長門守、同大膳大夫ノ居城ナリ天文十五年ニハ伊藤藤右馬ノ助ナル者之ニ拠リ弘治元年ニハ植竹備後ナルモノ之ニ在シ天正年間ニハ高瀬大久保ノ諸族代ワル代ワル居城セシト雖モ基事蹟伝ワル処ナシ」

また「粟野古記録」から

「天正十年九月九日長野両郷日光神領政所佐野修理大夫藤原宗綱公本領主ニテ大宮大明神造立」

とある。

一級資料の引用とは言えないものだろうが、この一帯が佐野氏の支配と伝わることから、龍ヶ谷城は佐野氏の城と考えたのであろう。

先述したが、遺構は永野川を前に張り出した山上にある。

城に取りつくには、永野川を南に渡り、川の右岸に沿って走る林道を進めばよい。

ところが、筆者が訪城時には、林道が森林伐採中で封鎖されていた。

仕方がないので、近隣に車を駐車し、徒歩で林道を歩いた。

城山に近づいたとき、伐採中の地元の森林組合の数人の方とお話ができた。

私:「この上が城跡だと聞いてやってきました。ご存じですか?それで、ここから山を登らせてもらいたいのですが・・」

組合の方:「ここが城ぉ?聞いたことないなぁ。あんた、場所間違ってんじゃないの?」

と、まあ、いつもの事である。

組合の方が地元の方とは限らないが、上永野龍ヶ谷城は、あまり認知されてなさそうである。

組合の方に許可も得て、山に取りついた。

比高約120mの道なき尾根を登れば、上永野龍ヶ谷城に到着だ。

※比高=山の麓から山頂(主郭)までの標高差

■ 図1:上永野龍ヶ谷城縄張り図

写真1は縄張り図の堀切1である。

堀切とは、尾根を分断する堀の事である。

尾根に対し、垂直に堀を入れることにより、尾根を通りづらくする。

◆写真1:堀切1

少し進むと堀切2がある。

比較的大きな堀で、前面に土塁(土をたたき上げて、盛ったもの)が配置されている。

人によって見解が違うだろうが、この土塁から、対岸の切岸(人が土を削って作った段差)に橋を架けていた可能性がある。

しかし、土塁の南側には堀が無く、歩けるようになっている。

筆者は今のところ、上の切岸に行くには橋ではなく、切岸の傾斜が緩くなるAから上段に上がっていたのではないかと想像している。

◆写真2:堀切2

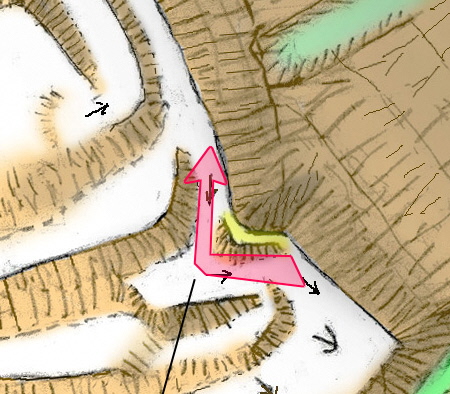

そこから進むと、今度はB地点で通路がジグザグに曲げられている。

これは敵の侵入速度を遅らせようと、あえて通路をまげて場内に取り込もうとした工夫である。

◆写真3:ジグザクの通路B地点

◆写真4:写真上でのジグザク通路イメージB地点

■図2:縄張り図上のジグザク通路イメージ

主郭(本丸)は、この山の最頂部である。

しかし、主郭回りはあまり人の手が加えられていないようであり、切岸も明確でない部分が多い。

主郭頂点から今度は西に向かう。

すると、土塁があり、その向こう側が堀切3となる。この堀切の高さを高くするために、土塁が築かれたようである。

◆写真5:堀切3

堀切3を越え、二の郭に入る。

二の郭は広い空間だが、まったく人の手が加えられなかったのか、自然地形のままと言ってよい。

西に進むと堀切4がある。

堀切3同様に、前面に土塁を作り、堀の高さを稼いでいる。

◆写真6:堀切4

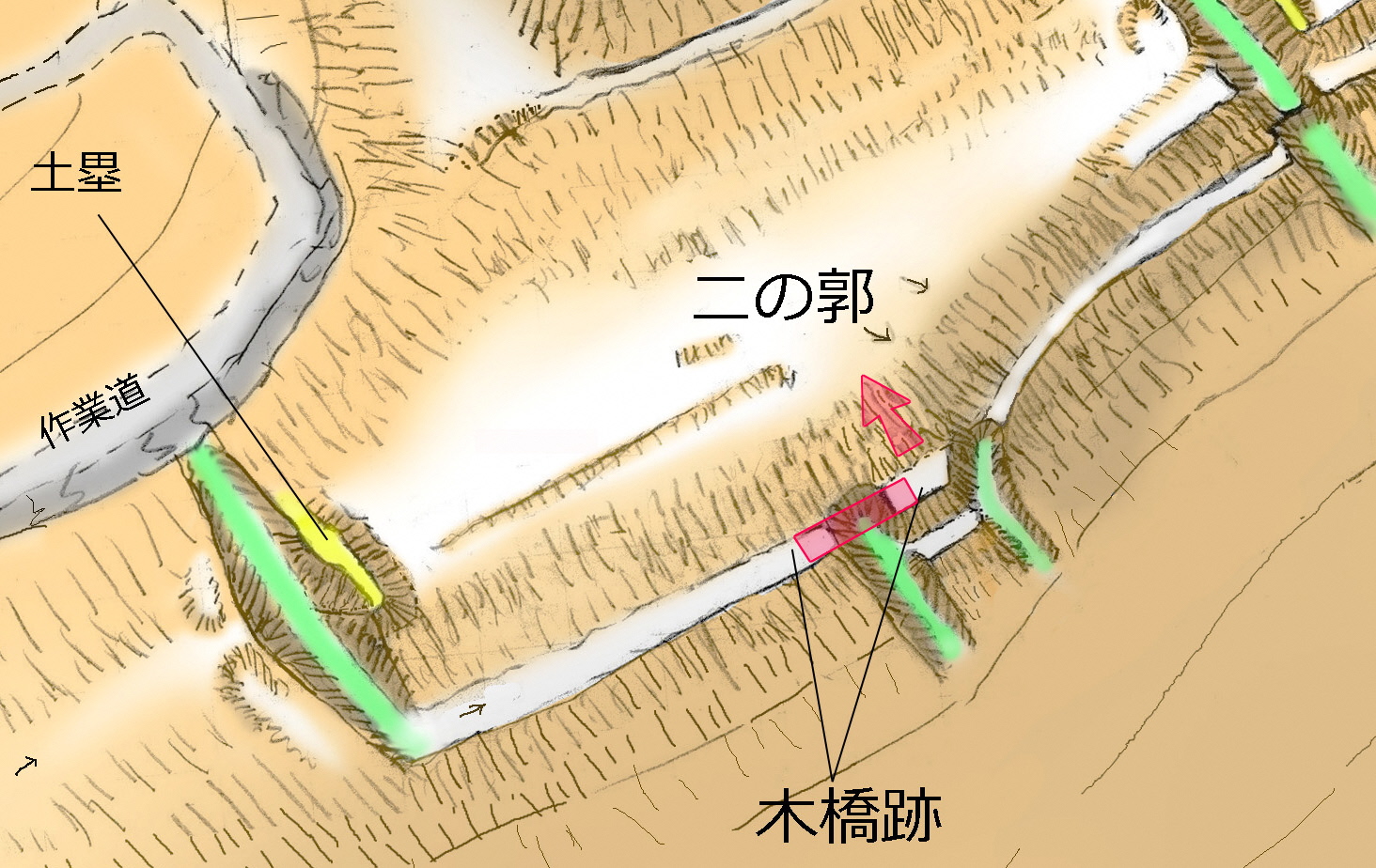

ココで目を引くのが、小さな曲輪Cである。

曲輪とは基本的に、人が手を加えて平らにならした空間の事である。

Cには両端に竪堀(山の斜面に垂直方向に掘った堀)を配している。

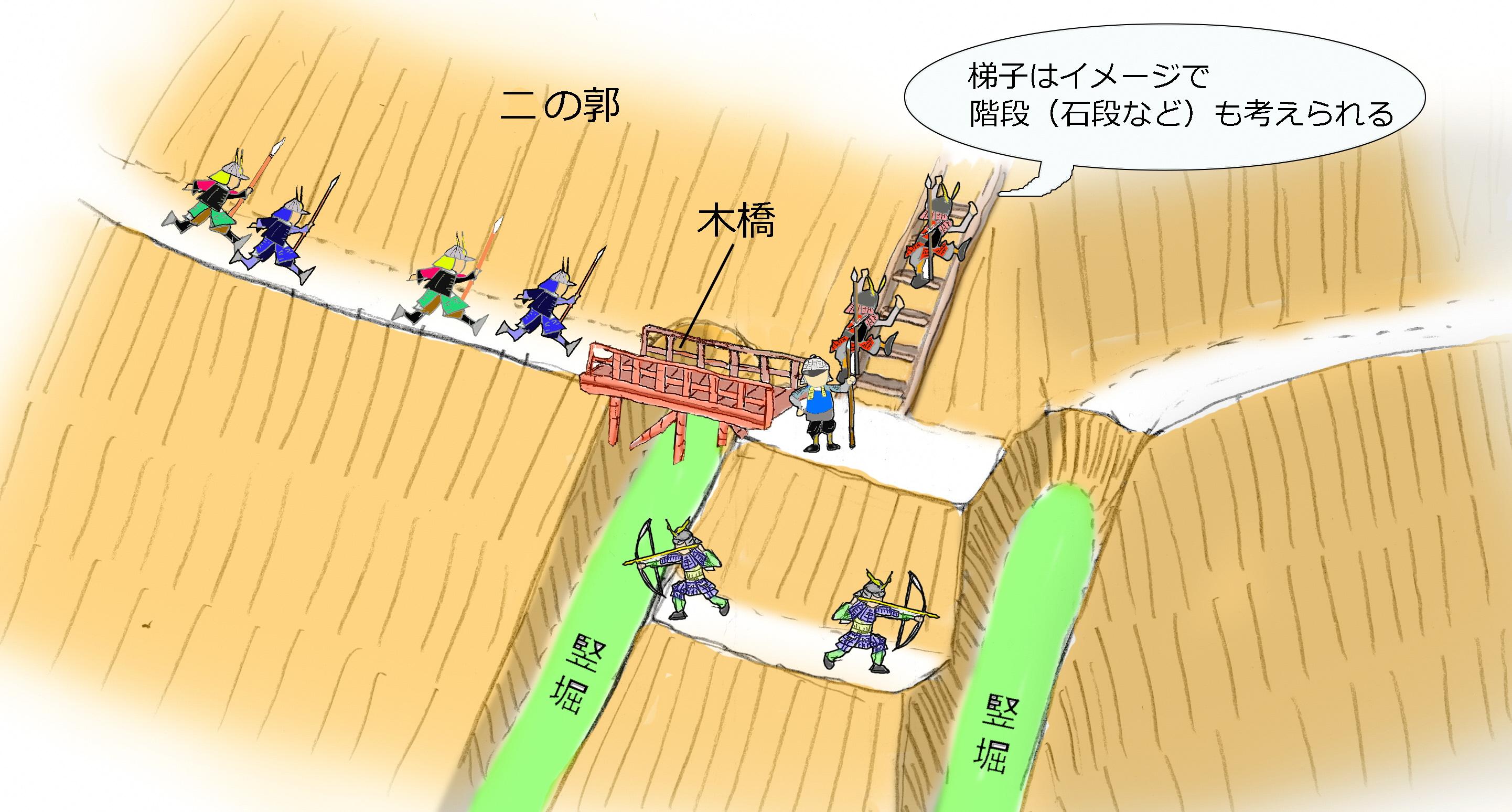

想像するに、堀切4から主郭部へ向かう道は、堀切底にいったん降りて、Dの曲輪を通路とし、Cの竪堀にかかる木橋を渡って、二の郭へ上がっていたと考えられる。

非常に凝った造りとなっているが、ここ以外の周辺には全く手を加えていない所が気に掛かる。

■図3:木橋

■図4:木橋部分イメージ図

ここまで述べた上で言えるのが、この城は堀や土塁や、ジグザグの通路や、竪堀を利用した木橋など、敵の侵入に対する備えはしっかり加工しているが、曲輪の加工などの人が長い間居住することはあまり考えられていないようにみえる。

「作りかけの城」とも考えられるが、龍ヶ谷城は、戦いがこの一帯で行われた、または行われそうになったときに、急遽作られた城なのではないかと想像している。

攻撃、防御に気を配った縄張りのみが光っているところが、それを証明しているように思える。

ただし、筆者にはここでどのような戦いが起こり得たのかまでは考察しきれていない。

冒頭でも述べさせていただいたが、市民の方のご意見をお伺いしたいところである。

鹿沼の城は本当に素晴らしい。

────以上────

◆城の位置図(国土地理院より)

※1

旧粟野町史には「龍ヶ谷古城」と記されているが、“古城”という名称は感覚的なものと判断し、「古」は外した。

また近隣にリュウガイ城と呼ばれる城も多いことから、本稿では“上永野龍ヶ谷城”と記させていただく。

※2

筆者は城に関するホームページを開設している。

乱暴なホームページではあるが、興味のある方は是非ご覧いただきたい。

ホームページ名帰ってきた栃木県の中世城郭

URL: https://saichu.sakura.ne.jp/

※3

参考文献国書刊行会「図説栃木の城郭」余湖浩一・渡邉昌樹2024

<編集部より>

本コラムは、趣味として長年、城の構造(縄張り)を調査している縄張りくんが、鹿

沼市の魅力の一つとして、市内の縄張りを紹介してくれています。

あくまで、縄張りくん個人の見解に基づくものですので、ご承知おきください。

ライター 縄張りくん